Zeitzeugen

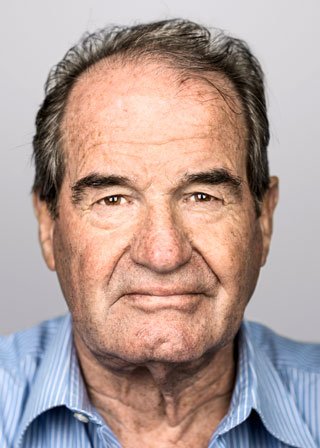

David Gogniat

Mehr lesen

weil ich noch ein Kleinkind war.

Weil der Vater plötzlich die Familie verliess, bekamen wir alle einen Vormund. Aber meine Mutter wehrte sich für uns vehement. 1948 wurden meine drei jüngeren Geschwister gemeinsam zu einer Pflegefamilie in Feutersoey verdingt. Ich selber machte die 3. Primarklasse noch in Bern. Im April 1949 tauchten eines Tages zwei Polizisten bei uns auf und wollten mich ebenfalls für eine amtlich verfügte Fremdplatzierung abholen. Da meine Mutter eine stattliche Frau war, warf sie die beiden Polizisten aus dem Hochparterre die Treppe hinunter. Einen Tag später tauchten drei Polizisten auf und erzwangen das Behördenverdikt. Meine Mutter begleitet mich aber zum Pflegeplatz ebenfalls in Feutersoey. Ich kam zu einer kinderlosen Kleinbauernfamilie und musste dort von Beginn weg einen Knecht ersetzten, da der Pflegevater teilinvalid war. Dort blieb ich gezwungenermassen bis zum Ende der Schulzeit.

Schule hatten wir nur im Winter. Vom Frühling bis Ende Herbst waren wir auf der Alp, wo ich als Zusenn weiter ausgenützt wurde. Auf dem Talhof begann die Tagwache um fünf Uhr morgens mit Stallarbeiten. Da der Bauer, ein fauler Hund war, ging er meist erst um fünf Uhr nachmittags in den Stall, so dass Misten, Füttern und die Arbeit mit den Schweinen auch für mich oft bis nach 21 Uhr dauerten. Danach gab es Nachtessen. Erst um 22 Uhr abends hatte ich Zeit für die Schulaufgaben. Schinderei und Ausbeutung pur. Da der Bauer ein hinterhältiger Typ war, durfte ich nicht melken und lernte dies erst später. Sagen durfte ich davon niemand etwas.

Die Mitarbeiterin des Jugendamtes der Stadt Bern, Frau Madörin, kam nur einmal pro Jahr auf Voranmeldung zu Besuch. Ich wurde dafür speziell eingekleidet, man schäfte mir ein, nicht zu klagen. An diesem Tag musste ich nicht arbeiten und bekam ein anständiges Zvieri. Meinen Vormund sah in dieser Zeit nie. Im Zimmer, das man der „Kontrolleurin“ zeigte, war ich selber nie drin. Ich schlief im ungeheizten Gaden. Trotz der Behinderung war der Pflegevater jederzeit für Strafen und Prügel zu haben.

Am Ende der Schulzeit wollte ich eigentlich Mechaniker lernen. Weil eine Berufslehre damals kostete, kam das nicht in Frage, Offen standen nur die drei Berufsgattungen Kaminfeger, Bauer oder Gärtner. So entschied ich mich für das Bauernlehrjahr. Herr Wyss vom Jugendamt der Stadt Bern begleitete mich zur ausgewählten Stelle. Auf der langen Bahnfahrt ins Welschland sagte er mir, ich hätte Frau Madörin über die Missstände am Pflegeplatz in Feutersoey berichten müssen, dann wären die Behörden eingeschritten. Dabei ignorierte er, dass ich überhaupt keine Gelegenheit dazu gehabt hätte.

Ein kinderloser Bauer war bereit mich für das Bauernlehrjahr zu nehmen, stellte aber die Bedingung, dass ich die Ausbildung in der Rüti bei Bern mache, da ich danach als Nachfolger auf seinem Hof vorgesehen war. Das zweite Lehrjahr absolvierte ich auf einem Bauernhof in Bätterkinden. Als ich nach Genf zurückkehren wollte, verunglückte der Traktorfahrer des grossen Guts in Bätterkinden. Die beiden Bauern verständigten sich, dass ich auf Verlangen des Genfer Bauern diese vorübergehende Stelle wegen der Zwangslage erst im Herbst verlassen könne. Dieser Genfer Bauer versuchte mich zwei Mal telefonisch zu erreichen, und ich hätte zurückrufen sollen. Diese Anrufe wurden mir aus Eigennutz des Bätterkinder Bauern nicht ausgerichtet, da er auf meine dringend benötigte Arbeitskraft nicht verzichten wollte. Weil das Haustelefon im Schlafzimmer installiert war, blieben mir diese Kontaktversuche verborgen. Beim dritten Anruf war ich zufälligerweise zugegen und wurde von der Bäuerin mit dem ersten Lehrmeister verbunden.

Nach Kenntnis der infamen Sachlage und des fiesen Täuschungsmanövers wurde ich so wütend, dass ich beschloss den Bauernberuf aufzugeben. Ich machte dann die Lastwagenprüfung, arbeitete danach einige Jahre als Chauffeur bevor ich mich 1964 selbständig machte. Meine Mutter blieb nachdem die Familie durch den Behördenentscheid auseinandergerissen, wir vier Kinder verdingt und die Ehe mit meinem leiblichen Vater geschieden worden war in Bern und arbeitete als Putzfrau. Von ihrem kargen Lohn musste sie noch das Kostgeld für uns berappen. In der Korrespondenz, die ich nach ihrem Tod fand, stellte ich fest, dass sie für uns Kinder wie eine Löwin gekämpft hatte. Dafür bin ich ihr ewig dankbar.

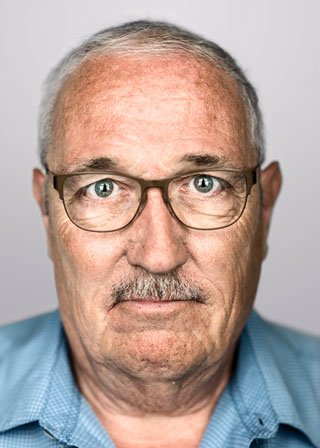

Charles Probst

Als Kleinkind, kaum jährig, wurde Jean zu Pflegeeltern gebracht und einige Jahre später zu einem Bauern verdingt. Die leibliche Mutter sah er erst mit 11 Jahren wieder, zurück zu ihr und ihrer Familie konnte er aber nicht. Trotz Erziehungsheim schaffte er es, sich in der Berufslehre und ihm Leben zu bewähren.

Mehr lesen

Charles Probst: Warum wurde ich ein Verdingkind?

Was mir als Kind verschwiegen wurde

Erst als Erwachsener, um 1950 herum, begann ich mir Fragen über meine Herkunft und das Vorleben meiner Eltern zu stellen. Ueber die Kindheit meines angeblichen Vaters konnte ich nichts herausfinden. Mein Verhältnis zum ihm war frostig. Ich getraute mich deshalb vieles nicht, was meine Brüder durften. Wiederholt machte er die Bemerkung zu meinen Brüdern, ich sei nicht von ihm. Dies machte mich hellhörig, und ich begann meine Mutter darüber auszufragen. Sie gestand mir dann, dass sie ab 1926 als Magd auf einem Bauernhof in Heimiswil verdingt war. Dort wurde sie vom damaligen Bauern mit mir schwanger. Als die Sache ruchbar wurde, entliess man sie, sie war ja nur eine Magd. Mein leiblicher Vater entzog sich seiner Verantwortung und zahlte auch nie Alimente. Zum Glück fand meine Mutter bald Arbeit als Officemädchen im Hotel Bristol in Bern. Dort lernte sie meinen Stiefvater kennen, der sich dann als Kindsvater ausgab. Beruflich war er im Stollen- und Kraftwerkbau als Mineur tätig. Dann musste er berufsbedingt aus gesundheitlichen Gründen zur Kur. Vermutlich hat ihn damals die Heilsarmee finanziell unterstützt. Dieser brach jedoch die Kur vorzeitig ab und kehrte zu seinen Lieben zurück. Er war nun arbeitslos, und eine Arbeitslosenunterstützung existierte damals noch nicht. Damit war die ganze Familie mittellos. Meine Mutter musste allein für den Haushalt aufkommen. Nur der Hausarzt wusste von der prekären Situation. Er verfügte deshalb, dass auch die Knaben zur Kur geschickt und der Tuberkulosekontrolle unterstellt wurden. Ich als Ältester stand unter Vormundschaft und war verdingt. Als mein Stiefvater arbeitslos wurde, stellte die Vormundschaftsbehörde sogar den Antrag, ihn zu bevormunden, den Haushalt aufzulösen und die Kinder zu platzieren. Glücklicherweise konnte der Stiefvater dies verhindern, er wusste sich im Recht und wehrte sich. Schon während der letzten Schwangerschaft meiner Mutter drängte die Vormundschaftsbehörde darauf, dass sie sich unterbinden lasse. Sie wehrte sich gegen dieses Ansinnen, liess aber den Eingriff 1935 doch vornehmen. Während dem Zweiten Weltkrieg war der Vater im Militärdienst. Die Mutter musste selber schauen, wie sie mit der Situation und den beiden Kindern zurecht kam. Keine einfache Sache mit der Lebensmittelrationierung und dem mageren Frauenlohn. Auch den Erwerbsersatz für Militärdienstleistende gab es noch nicht. Die Winkelriedstiftung für solche Härtefälle bestand damals schon. Nur wussten die wirklich Bedürftigen davon aber nichts und wurden auch nicht informiert, obwohl die Kompagniekommandanten darüber im Bild waren. Der Not gehorchend musste die Mutter einen weiteren Knaben in einen Pflegeplatz geben. Auch wenn jetzt ein Esser weniger am Tisch war, blieb Schmalbart weiterhin Gast. 1949 wurde der Jüngste konfirmiert. Weil das Geld für neue Schuhe zu diesem Anlass fehlte, musste ich als Aeltester meine Schuhe mit dem Bruder tauschen. Diese Schuhe kaufte ich in Freiburg mit dem Lehrlingstrinkgeld. Trotz harter Arbeit fehlte es immer am Nötigsten. Nach heutigen Begriffen gehörten meine Eltern zu den woorking poor. Teigwaren, Brot und schwarzer Kaffee ohne Milch waren das A und O der Ernährung. Für mehr reichte es nur selten. Kam die Kusine zu Besuch, musste die Mutter in der Nachbarschaft Geld borgen, um überhaupt Milch kaufen zu können. Die damalige Wohnung war eine Bruchbude. Die Behörde wusste davon, unternahm aber nichts, um die Situation für die Familie zu verbessern. Fliessendes Wasser in der Küche fehlte, das Plumpsklo war weit ausserhalb des Hauses.. Der Stubenboden aus rohen Tannenriemen war tückisch, blieb mir doch beim Fegen immer wieder der Putzlappen daran hängen. Die Eltern hatten ein schlechtes Leben. Meine Mutter musste darunter noch zusätzlich leiden, der Stiefvater hat sie auch geschlagen. Sie hatte selbst mit Familie weiterhin ein miserables Leben. Trotzdem sind Mutter und Stiefvater bis an ihr Lebensende zusammengeblieben. Später fand ich heraus, dass auch meine Mutter als Kind verdingt war, keinen Beruf erlernen konnte und Magd bleiben musste. Dabei hätte sie die Voraussetzungen für eine kaufmännische Lehre gehabt.

Start mit Handicap

Ich wurde 1930 als uneheliches Kind von Fritz Pilcher In Bern geboren. Kurz nach der Geburt bekam ich eine Lungenentzündung. Als diese abgeklungen war, kam ich ins Säuglingsheim in der Elfenau. Erst einige Monate nach der Geburt verheiratete sich die Mutter mit dem angeblichen Kindsvater. Am 13. Februar 1931 wurde Ihnen durch den Entscheid des Regierungsstatthalteramtes die elterliche Gewalt förmlich entzogen, weil sie noch keinen gemeinsamen Haushalt führten und die Behörde die Kindspflege als ungenügend betrachtete. Die Vormundschaft platzierte mich knapp einjährig bei Pflegeltern in Lyssach. Im Dezember 1931 entführten mich Mutter und Stiefvater wieder zu sich nach Bern. Ich wurde aber von den Behörden unverzüglich dort wieder abgeholt und zurück zur Pflegefamilie gebracht. Seit diesem Ereignis unterliessen Mutter und Stiefvater jeglichen Kontakt. Meine Pflegeeltern hatten einen kleinen Bauernbetrieb gepachtet, den sie mit den vier Töchtern bewirtschafteten. Im Frühling 1935 kauften sie selber ein grösseres Bauerngut in Aefligen. In dieser Familie fühlte ich mich gut aufgehoben. Noch wusste ich weder, was ein Verdingkind war, noch dass ich selber eines war.

Verdingt und ausgegrenzt

Als ich etwa zehn Jahre alt war, kam es beim Abwaschen zu einem Streit zwischen mir und den Töchtern. Ich drohte ihnen, ich würde es der Mutter melden, doch die Mädchen entgegneten mir: “Du hast gar keine Mutter!” Nun aber schalt die Bauersfrau die Töchter, weil sie das Geheimnis ausgeplaudert hatten.

Glück im Unglück

Ich schrie und weinte und rannte in die Hofstatt hinaus direkt in einen Baum. Ich schrie noch lauter, verstand die Welt nicht mehr und hatte den Wunsch zu verschwinden. Dann lief ich zum Haus zurück und nahm das hinter der Haustüre deponierte Langgewehr hervor. Ich wollte meinem Leben ein Ende machen. Nur war das Langgewehr grösser als ich. Ich versuchte den Lauf in den Mund zu nehmen und abzudrücken. Die Szene ist mir heute noch deutlich vor Augen. Zum Glück war ich zu klein und meine Arme zu kurz. Ich meinte, ich könnte zuerst abdrücken und dann das Laufende erreichen. Der Schuss ging los, die Kugel streifte den Ringfinger meiner rechten Hand und landete in der Decke. Vom Knall war ich wie gelähmt. Die Pflegemutter eilte herbei, nahm das Gewehr und stellte es an seinen Platz zurück. Ich nahm es nie wieder zur Hand. Verarbeiten konnte ich aber das Geschehen lange nicht. Ich versteckte mich von da an oft im Ökonomieteil des Bauernhauses, weil ich Schutz suchte und das Haus mir diesen vermittelte. Wenn ich gerufen wurde, verhielt ich mich im Versteck mucksmäuschenstill. Die Töchter suchten dann vergeblich nach mir. Wenn sie mich nicht fanden, behaupteten sie, ich sei irgendwo im Dorf am herum”strielen”. Dabei hatte ich dies gar nie vor, aus Angst, im Dorf verprügelt zu werden.

Am Tod vorbei

An Weihnachten erhielt ich immer ein Paar Holzschuhe, Socken und einen Apfel. Damit die Holzschuhe länger hielten, liess der Pflegevater beim Dorfschmied einen Eisenreif um die Schuhe herum machen. Dadurch hörten sie immer, wo ich war. Und das rettete mir das Leben. Ich war 8 Jahre alt. Am Vormittag war ich in der Schule, zum Mittagessen sassen wir in der Stube zu Tisch. Nach dem Essen räumten die zwei Töchter ab. Pflegevater und Pflegemutter blieben am Tisch sitzen. Die Pflegeeltern waren mit der Post und Zeitungslesen beschäftigt. Da sagte ich, dass ich aufs Klo müsse. Die Pflegemutter meinte: «also geh aber ich mache dir hinten den Hosenladen auf. Und auf dem Klo pass auf den Hosenladen auf». Ich rannte los aus der Stube, durch die Küche, durch den Hausgang, über den „Bsetzistein“ Richtung Plumpsklo. Aber soweit kam ich nicht. Nach dem „Bsetzistein“ wäre noch der Holzboden und dann etwas Zementboden gekommen. Aber nach dem „Bsetzisteinboden“ wurde es still und Jean war von der Bildfläche verschwunden. Das hörte natürlich der Pflegevater und realisierte, dass die Jauchegrube offen war. Er hatte am Vormittag Jauche ausgefahren und die Jauchegrube nicht überdeckt. Der Pflegevater rannte los zur offenen Jauchegrube und schaute hinunter. Er sah aus der Jauche drei kleine Zacken etwas herausstehen. Danach griff er, erwischte meine Hand und zog mich raus. Die Pflegemutter und die Töchter wurden gerufen und die mussten Wasser aus dem Brunnen vor dem Haus holen. Die Kleider wurden mir ausgezogen und das Wasser über mich gegossen. Als ich sauber war, wickelten sie mich in Tücher und trugen mich in die Stube und setzten mich auf den Ofen. Und den ganzen Nachmittag war eine gedrückte Stimmung. Die wussten genau, dass der Pflegevater fahrlässig die Jauchegrube offen gelassen hatte. Von diesem Vorfall steht nichts in den Akten, obschon auch die Nachbarn Steffen alles mitbekommen hatten.

Früh gefordert

Ich musste bei allen Arbeiten auf dem Feld und im Stall tüchtig mit anpacken. Zum Glück war ich bald mit den Tieren vertraut und besonders lag mir das Pferd am Herzen, das ich anleiten und führen durfte. Ja, das Pferd war lieb zu mir. Es war ein prächtiger Schimmel. Deshalb nannte man meine Pflegefamilie im Dorf Schümelipuur und ich wurde Schümeli-Verdingbub genannt.

Seelische Not

Wie die meisten Verdingkinder war ich Bettnässer. Weil die Bettwäsche wintersüber schlecht trocknete, musste ich im Stall im Stroh übernachten. Aber ich hatte einen treuen Begleiter, den Hofhund. Am neuen Wohnort, in Aefligen wurde ich besonders vom Käser und seinen beiden Söhnen schikaniert. Diese Söhne lauerten mir auf dem Heimweg von der Schule auf, um mich zu verprügeln. Es gab aber einige Familien im Dorf, die zu mir hielten und bei denen ich willkommen war. Die Besuche der Behörden waren selten. Zweimal pro Jahr erschien die Fürsorgerin, Fräulein Küry, die mir wohlgesinnt war. Ich habe sie deshalb in guter Erinnerung.

Impffolgen

Während der Schulzeit führte die obligatorische Pockenimpfung bei mir zu einem schlimmen Hautausschlag, der mich für einige Wochen ins Kinderspital Jenner in Bern verbannte. Nach meiner Genesung durfte ich nicht mehr in die frühere Pflegefamilie zurückkehren. Während meiner krankheitsbedingten Abwesenheit hatte mein Vormund bereits einen andern Knaben beim Bauern platziert. Ich wurde an einen anderen Pflegeplatz weitergereicht, wo es aber nach kurzer Zeit zu Schwierigkeiten kam. Schon als Viertklässler wurde ich als Arbeitskraft missbraucht, regelmässig geprügelt und bestraft.

Flucht, Strafe und Schikanen

Ich riss aus, wurde anderntags von der Polizei aufgegriffen und durch den Vormund in eine Arbeitsanstalt für schwererziehbare Knaben eingewiesen. Hier verblieb ich bis zum Schulaustritt im Frühjahr 1946. Der Direktor, Heimvater genannt, war ein Tyrann. Ständig gab es schmerzhafte Schläge mit dem Weidenstock auf die Hände oder auf den Hosenboden. Weil ich ein mittelmässiger Schüler war, wurde ich jedoch selten bestraft. Schikaniert und blossgestellt aber immer wieder wegen meiner Bettnässerei. Diejenigen Knaben, die das Bett nässten, mussten sich morgens im Esssaal an die Wand stellen, während die Kameraden vor ihren Augen frühstückten. Anschliessend gab es für sie nur trockene Haferflocken und den ganzen Tag über nichts zu trinken. Ich behalf mir, indem ich meinen Durst mit dem Wasser aus der WC-Schüssel löschte. Spätabends wurden die Bettnässer nochmals geweckt und auf die Toilette geschickt. Dabei entdeckte der diensthabende Aufseher, dass ich sexuellen Kontakt mit einem andern Knaben hatte, weil er uns beide im gleichen Bett schlafend vorfand. Der ältere, kräftigere Knabe hatte mich dazu verleitet. Und ich hatte den sexuellen Übergriff geschehen lassen, weil dieser Mitzögling mich bei Streitereien immer in Schutz nahm und verteidigte.

Wie ich zu den “Eltern” fand

Erst mit elf Jahren lernte ich an einem Sonntag meine Mutter und den Stiefvater kennen. Ich lief zuerst zweimal ums Haus herum an ihnen vorbei. Beim dritten Mal rief die Mutter: “Gell, Du bist der Jean!” “Nein, ich bin der Hans!” entgegnete ich. Man hatte mich bis dahin nicht nach meinem Taufnamen genannt, obschon dieser in den Schriften und dem Schulzeugnis richtig vermerkt war. Meine Mutter hatte mit dem Stiefvater noch drei weitere Buben gezeugt. Zwei lebten zuhause, der Dritte war wie ich fremdplatziert. Nach dieser Begegnung hatte ich weiter Kontakt mit meinen Angehörigen, eine richtige Beziehung entstand aber nie: “Die Halbbrüder waren privilegiert, aber auf mir ist man herumgeritten.”

Wie ich mich in der Arbeitsanstalt behauptete

Es galt eine strenge Ordnung, und wir Knaben bekamen verschiedene Aufgaben. In der achten Klasse wurde ich der Mäher-Gruppe zugeteilt. Ich war der Kleinste und Schwächste. Doch nach und nach wurde auch ich kräftiger. Und schon bald wurde ich auch zum Getreidemähen herangezogen. “Da war man jemand, und es gelang mir dabei, meinen Platz zu finden und mich wieder aufzurichten.”

Berufslehre auf Umwegen

Nach der Schulzeit hätte ich gern eine Mechanikerlehre begonnen. Trotz bestandener Eignungsprüfung wurde meinem Wunsch aus finanziellen Gründen nicht Folge geleistet. So kam ich wiederum zu einer Bauernfamilie als Knecht. “Man empfahl mir, mich auf einen anderen Beruf zu besinnen. 1947 trat ich dann eine Lehrstelle als Gärtner im Seeland an. Im Lehrbetrieb hatte ich auch Kost und Logis. Gearbeitet wurde damals auch am Sonntag. Nach zwei Jahren kam es auch hier zu sexuellen Uebergriffen durch den Sohn des Lehrmeisters. Als ich 18 Jahre alt war entwendete ich das Motorrad des zweiten Sohnes. Die nächtliche Spritzfahrt endete jedoch wegen der holprigen Strasse und meiner mangelnden Fahrpraxis an einem Baum. Ich wurde dabei verletzt, das Motorrad erheblich beschädigt. Es gab Schelte, und ich wurde in mein Zimmer im 1. Stock gesperrt. Von dort entwich ich und ging zu meinen “Eltern” ins Emmental. Ich suchte nun selber im Ort Arbeit und fand diese auf dem Bau. Als ich das Geld für die Töffreparatur (250.- Franken) zusammen hatte, ging ich zum früheren Lehrmeister zurück und bezahlte den angerichteten Schaden. Der Lehrmeister wollte mich behalten, aber ich mochte nach den sexuellen Uebergriffen durch den Sohn nicht mehr bei ihm bleiben. Der Vormund fand eine andere Lehrstelle in Villars-sur-Marly. Mir gefiel es, und der Lehrmeister war ebenfalls zufrieden mit mir. Nur mit dem versprochenen Lohn klappte es nie. Dafür bekam ich genügend Trinkgeld von den Kunden. Und sogar die Lehrabschlussprüfung bestand ich gut. Danach arbeitete ich in einer Saisonstelle in der Nähe meiner Eltern. Im Juli 1950 hätte ich in die Rekrutenschule einrücken sollen. Ich verschob diese, um endlich aus der Vormundschaft abhauen zu können.”

Ende der Vormundschaft und Flucht nach Frankreich

“Mit dem Gesuch um Entlassung aus der Vormundschaft verlangte ich auch mein Banksparbuch. Beidem wurde entsprochen, das Konto aber war leer. Mit dem Fahrrad und Zelt reiste ich Richtung Paris. Als ich 1952 in die Schweiz zurückkehrte, herrschte Arbeitslosigkeit, eine Stelle in einer Gärtnerei zu finden war fast aussichtslos. Deshalb nahm ich die verschiedensten Stellen an, damit ich meinen Lebensunterhalt bestreiten konnte.”

Weiterbildung und Selbständigkeit

“Weil ich in Garagen arbeiten konnte, wurde ich auch Fahrlehrer. Mangels Geld nahm ich von einem Fahrschüler einen Transporter an Zahlung und begann in dieser

Branche Fuss zu fassen. Der Zeitpunkt war günstig, und ich kniete mich ordentlich in die Sache. Ziemlich schnell hatte ich einen entsprechenden Wagenpark, so dass ich auch im internationalen Transportgeschäft tätig werden konnte. Bald einmal kamen sogar Aufträge in den Orient zustande. Dabei litten aber nicht nur die Lastwagen, sondern auch die Familie. 1983 verliess ich die gemeinsame Wohnung und die Ehefrau. 1987 kam es zur Scheidung. Dies ist mein Leben mit Höhen und Tiefen. Seit der Aufgabe des Transportgeschäfts bin ich Rentner und hoffe auf einige weitere schöne Jahre.”

Text-Neufassung: Walter Zwahlen

Rita Soltermann

Ich kam am 31.Dezember 1938 in Burgdorf zur Welt. Meine Mutter war Hausfrau, mein Vater arbeitete als Pflästerer, er war in der Stadt Burgdorf angestellt. Leider war diese Arbeit, welche sicher sehr hart war, seiner Gesundheit nicht förderlich, denn er war sehr oft krank im Spital, so dass er am 28.Februar 1943 im Alter von 34 Jahren im Inselspital Bern starb. Ich war die Zweitälteste von 4 Kindern, mein Bruder hat Jahrgang 1937, ich 1938, die Schwestern Käthi 1940 und Doris 1941. Wir bekamen alle einen Beistand. Durch die Krankheit meines Vaters wurden wir laut den Akten damals schon längere Zeit von der Fürsorge unterstützt.

Mehr lesen

Obwohl nicht unsere Schuld, war das schon der erste Stempel in unserem Leben. Unsere Mutter heiratete bald darauf schon wieder und im Mai 1944 kam unsere erste Halbschwester auf die Welt, drei weitere Kinder folgten.

Unser Stiefvater kam mit uns Kindern aus erster Ehe nicht zurecht. Er mochte uns auch nicht und so verlangte er von der Vormundschaftsbehörde eine Fremdplatzierung für uns vier. Dies erfolgte dann auch prompt im Jahr. Für mich war es der 12.Oktober 1944. Weil wir 4 Kinder an verschiedene Plätze verschachert worden waren, sahen wir uns höchstens 2-3 Mal während unserer Schulzeit. Meine jüngste Schwester sah ich erst mit 68 Jahren zum ersten Mal. Sie wusste nicht einmal, dass sie noch 3 Geschwister hatte und auch wir genau gleich wie sie verdingt waren.

Ich war die Jüngste von insgesamt total 14 Verdingkind im Laufe der Jahre an diesem Pflegeplatz. Diese Kleinbauern in emmentalischen Gohl hatten keine eigenen Kinder, und ohne die vielen Verdingkinder währe die Arbeit an den steilen Hängen gar nicht zu bewältigen gewesen. Wir ersetzten die benötigten Mägde und Knechte und mussten wirklich hart schuften. Die Bauernfamilie erhielt von den Vormundschaftsbehörden noch die Kostgelder. Für mich 360.-Franken pro Jahr. Eine wichtige Form der Subvention damals. Es hatte bei diesem Hof kein fliessend Wasser in der Küche und keine Elektrizität im Hause. Beim kleinsten Vergehen bekamen wir eine Ohrfeige von der Pflegemutter, oder man musste im Stall die Hosen runterlassen, und dann kam der Teppichklopfer zum Einsatz auf den nackten Hintern. Auch mussten wir zu zweit in einem normalbreiten Bett schlafen. Ich war Bettnässerin bis in die 5.Klasse, wie alle meine Geschwister. Das Zimmer ungeheizt mit Eisblumen an den Fenstern im Winter. Zu Essen hatten wir einfach, aber immerhin genug. Für Schulaufgaben gab es nur am Sonntag Zeit.

Von Montag bis Samstag hiess es streng arbeiten. Vor der Schule Hühner und Schweine füttern und misten. Dann ungewaschen stinkend zur Schule, von einigen Mitschülern deswegen geplagt und gehänselt. Nur ein einziger Lehrer war unparteisch. Da wir keine Würste und sonstige Leckerbissen mitbringen konnten, wurden die Bauernkinder bevorzugt. Die Kleider mussten wir von den älteren austragen. Einzig für das Examen gab es neue. Gross genug gewählt, dass sie auch am nächsten Examen noch passten. Den Beistand, welcher alle 2 Jahre die Berichte über mich schrieb, habe ich selber nie gesehen. Wohl kam immer ein Herr Stucker alle paar Jahre vorbei. Ich musste die Zeugnisse zeigen und den Kleiderschrank öffnen. Für Ihn gab es ein gutes Zvieri. Die zweijährige Aktennotiz enthielt immer den selben Wortlaut; es hiess, sie ist ein braves Kind, wird zur Arbeit angehalten, die Pflegeeltern erfüllen die Ihnen auferlegte Pflicht, ihr Schulbericht kann bis gut taxiert werden, könnte besser sein. Da ich zu klein und schmächtig war und einen steilen und langen Schulweg hatte, konnte ich erst mit bald 8 Jahren zur Schule und beendete erst mit sechzehneinhalb die Schulpflicht.

Ich wollte Coiffeuse werden, aber hätte von der Gohl nach Waldstatt im Appenzellischen gehen müssen, wo meine Mutter und mein Stiefvater mit Familie seit Jahren wohnten, und von dort täglich nach St.Gallen in die Lehre fahren. Bereits als Kleinkinder wurden wir verschachert. Jetzt als halb Erwachsene sollte ich wieder zurück, wer sollte das verstehen? Hauptsache war wieder, ich blieb für die Verantwortlichen versorgt und ihr Problem gelöst! Mit unseren Stiefgeschwistern haben wir alle ein sehr gutes Verhältnis. Als einzige Alternative blieb nur das Haushaltlehrjahr für 15.- Franken Lohn im Monat. Das hiess von morgens um 6 Uhr früh bis Abends um sieben oder noch länger bei einem Pfarrer schuften. Seine Frau war teilweise berufstätig und geizig, er aber war nett. Sie hatten kleine Kinder und ich hatte Freude, sie zu betreuen, das Arbeiten war ich gewöhnt, und dort es hat mir gefallen. Nachher war ich noch ein Jahr bei einem Arzt am selben Ort im Haushalt. Später in einem Büro als Hilfskraft. Das Thema Berufslehre war definitiv vom Tisch, und ich musste mich ohne irgend eine Hilfe selber durchbringen.

Mit 19 Jahren wurde ich schwanger. Sofort schaltete sich die Vormundschaftsbehörde wieder ein. Man bearbeitete mich, das Kind wegzugeben, da es doch nur eine Last sei für ein 19-jähriges Mädchen. Es gebe so viele Adoptiveltern, die sich ein Kind wünschten, und das Kind hätte dann eine sichere Zukunft. Sicher besser als bei mir, da ich sowieso zuwenig verdiene. Aber ich habe mich mit Händen und Füssen dagegen gewehrt. Ich kenne inzwischen Frauen, welche nicht dieselbe Kraft hatten, sich zu wehren, und ein Leben lang darunter leiden mussten, weil sie nicht wussten, wo Ihr Kind geblieben war. Die minderjährigen, ledigen Mädchen zu erpressen, war Usus und kam die Behörden ja viel billiger zu stehen. Damals war es noch eine Schande als ledige Mutter ein uneheliches Kind zu bekommen. Bei einem Besuch in Langnau habe ich meinen früheren Freund wieder getroffen und wir haben uns verliebt. Wir heirateten und sind heute noch glücklich zusammen. Unsere vier Kinder sind erwachsen und haben uns acht Enkelkinder und zwei Urenkel geschenkt. Wir haben ein schönes und liebevolles Verhältnis und sind oft alle zusammen. Wir leben im eigenen Haus welches wir uns selber hart erarbeitet haben. Doch die gestohlene Kindheit bleibt in meiner Erinnerung präsent bis ans Lebensende.

Rudolf Züger

Ich wurde am 23. Februar 1942 als zweitjüngstes Kind geboren. Vor mir kamen bereits 4 Schwestern, eine Halbschwester und zwei Brüder auf die Welt. Später folgte noch die jüngste Schwester. Meine Mutter war ein Adoptivkind. Mein Vater blieb, weil ohne Lehre, Hilfsarbeiter mit unterschiedlichen temporären Gelegenheitsjobs. Zur Zeit meiner Geburt war er gerade in Oberägeri als Torfstecher beschäftigt. Die ersten 16 Monate verbrachte ich im Familienkreis. Da der Lohn für die vielköpfige Familie nirgends hinreichte, versuchte der Vater alle Kinder loszuwerden und in ein Kinderheim zu verfrachten.

Mehr lesen

Angeblich ging es ihm um eine gute katholische Erziehung. Im inzwischen berüchtigten Heim in Fischingen fand er für fünf von uns einen Platz. Ich landete zuerst in der Säuglingsabteilung. Bald zeigte sich, dass der Vater das versprochene Kostgeld nicht bezahlte. Und die Heimatgemeinde verweigerte die Kostenübernahme.

Schliesslich landeten wir im Armenhaus. Da ich Bettnässer war, erlebte ich dort wiederholt drakonische Strafen. Als Kleinkind zwang man mich, die verschmutzte Bettwäsche selber zu waschen und zur Strafe wurde ich jeweils zur grossen schwarzen Sau in den Stall gesperrt. Ich litt Höllenqualen vor Angst. Häufig setzte man mich am Abend auf einen Topf, drohte mir, aber vergass mich, so dass ich oft die ganze Nacht nie ins Bett kam. Auch Schläge blieben nicht aus. Im Winter verbannte man mich ungenügend gekleidet in den Hühnerhof. Ein Passant entdeckte mich dort, holte mich raus und brachte mich in halbverfrorenen Zustand ins Spital nach Lachen.

Danach kam ich ins St. Josefsheim in Bremgarten. Die Oberin dort war gut zu uns Kindern. Aber die Nonne auf der Abteilung war mir schlecht gesinnt und schikanierte mich. Sie verpasste mir zu kleine Schuhe, in denen ich mich wund lief. Weil ein Mitzögling mich beim gemeinsamen Duschen in sie schubste, wurde sie fuchsteufelswild, schleppte mich ins höher gelegene Badezimmer, warf mich ins eiskalte Wasser und praktizierte Waterboarding. Ich war geschockt und wollte mich danach vom Dach des Heims in die Tiefe stürzen, um den Elend ein Ende zu machen. Eine andere Schwester, die mein Vorhaben erkannte, lockte sie mich durch einen mir freundlich gesinnten Mitzögling und einem Apfel zurück auf sicheres Terrain. Unter falschem Versprechen auf eine Ausflugsreise brachte man mich Nichtsahnenden am nächsten Tag zurück nach Fischingen. Dort blieb ich von der 4. Klasse bis zum Schulaustritt.

In den Berichten des Vormunds stufte man mich Jahr für Jahr als debil, mit schlechten Anlagen belastet, faul und jähzornig ein. Auch hier gab es fürs Bettnässen ein beschämendes Schaulaufen vor den Kameraden. Als Strafe folgten stets diverse Putz- und Hausdienstarbeiten. Eigentlich wollte ich Priester oder Krankenpfleger werden. Mein Vormund hatte charakterliche Mängel und fehlende Intelligenz als Einwand. Ich kam deshalb zu einem Bauern in Ruswil

Bei diesem Bauern, der neben zwei eigenen Kindern noch zwei weitere Verdingkinder beschäftigte, ging die Plackerei erneut los. Um 04.00 Uhr musste ich wieder raus zum Grasen. Die Schufterei ging meist bis abends um 22 oder 23 Uhr. Als Essen bekam ich das Gleiche wie der Hofhund. Dazu behauptete die Bäuerin noch, ich hätte sie tätlich angegriffen. In diesem erneuten Elend, wo ich mich eingeschüchtert nicht zu wehren wusste, kam mir ein zweites Mal der Gedanke zum Suizid. Ich wurde daraufhin in Beromünster als Handlanger bei einer Pflegefamilie platziert. In diesem Einmannbetrieb für Hafnerei, Ofen-, Kaminbau und Plattenlegerarbeiten wurde ich weiter ausgenutzt und über die übliche Arbeitszeit für zahlreiche Zusatzarbeiten in Haus, Hühner- und Kaninchenpflege, Gartenarbeiten und Totengräberdienste beansprucht. Immerhin war ich am Familientisch, bekam das gleiche Essen und war irgendwie Mitglied der Familie.

Nach drei Jahren tauchte eines Tages die Fürsorgerin auf und schlug mir vor, ich könne die Berufslehre als Krankenpfleger machen. Der Hintergedanke war, in mir einen billigen Knecht für das zugeordnete Krankenheim zu gewinnen. Dort wurde ich auch vom Officeburschen sexuell missbraucht. Eines Tages rief mich die drittälteste Schwester an und lud mich zu ihrer Hochzeit ein. Die Teilnahme wurde mir jedoch verboten. Nachdem auch eine mögliche Kochlehre nicht geklappt hatte suchte ich mit Hilfe eines Mitarbeiters meine Eltern und ging zu Ihnen zurück. Doch da ging erneut die Hölle los. Mein Vater arbeitete gegen mich, versaute mir diverse Stellen und warf mich eines Tages wieder raus. Ich meldete mich auf die ausgeschriebene Stelle als Raubtierwärter beim Zirkus Knie und wurde engagiert, obwohl ich von der Vormundschaft zur Fahndung ausgeschrieben war. Ich war ehrlich und bezeugte, dass ich keine Angst von Raubtieren habe, von Behörden und Zweibeinern schon. Dort konnte ich zwei Saisons arbeiten.

Weil mein Chef mit seinen Tieren für ein neues Engagement nach Italien zog, konnte ich wegen der fehlenden Papiere und der immer noch laufenden Fahndung nicht mit. Für kurze Zeit war ich danach wieder bei einem Bauern. Trotz anfänglichem Widerstand des Vormunds gelang es mir aber, mich aus dieser Fessel endgültig zu befreien. Später machte ich dann doch noch aus eigener Initiative die Krankenpfleger Ausbildung sowie eine Buchdruckerlehre. Was ich meinem Vormund nie verzeihe, ist, dass er mir in diversen Notsituationen mehrmals die ärztliche Nothilfe nicht gewährte. An den gesundheitlichen und körperlichen Mängeln leide ich deswegen heute immer noch. Auch dass er mich kurz vor der Entlassung aus der Vormundschaft, in die Psychiatrische Klinik wo er mich bereits angemeldet hat, einliefern wollte.

Paul Schwarz

Paul Schwarz wurde 1972-76 von der Vormundschaftsbehörde wegen der Scheidung der Eltern bei grässlichen Bauersleuten in der Gemeinde Belp verdingt. Schier unglaublich, was er alles erleiden und erleben musste. Obwohl hochintelligent hielt man ihn wie den letzten Knecht, liess ihn kaum die Aufgaben machen, so dass er die Sekundarschule mit schlechteren Noten beendete, als er es verdient hätte. Nach der Landschaftsgärtnerlehre wanderte Paul Schwarz nach Kanada aus, liess damit die schlimme Kindheit und eine bittere Erinnerung an die Schweiz hinter sich, machte sich selbständig und holte auch den verpassten Universitätsabschluss nach.

Mehr lesen

Ich kam am 30. Mai 1960 im Bezirkspital Münsingen auf die Welt. Meine Mutter, war in zweiter Ehe mit meinem Vater, verheiratet. Sie hatte bereits drei Töchter von ihrem ersten Mann. Diese waren in Heimen oder Pflegefamilien platziert. So wuchs ich ohne direkte Geschwister auf. Mein Vater hatte einen mittleren Bauernhof in der Gemeinde Bern in Pacht. Bern war auch mein Heimatort. Ab 1967 besuchte ich die Primarschule. Die Ehe meiner Eltern hatte schon seit einiger Zeit gekriselt, und 1971 wurde diese geschieden. Von 1969 bis 1980 war nun für mich ein Amtsvormund zuständig. Da meine Mutter nicht als fähig erachtet wurde, für mich zu sorgen, und mein Vater nun als alleinstehender Bauer dazu auch ausserstande war, kam ich in der Folge ins Brünnenheim auf den Dentenberg, wo ich die interne Schule besuchte. Meine Eltern konnten mich jeweils je einmal im Monat für ein paar Stunden im Heim besuchen. Dort bemühte sich der Mittelstufenlehrer nun sehr darum, dass ich die Aufnahmeprüfung für die Sekundarschule machen konnte, und ich bestand diese dann auch. Ab Frühling bis Herbst 1972 besuchte ich die Sekundarschule in Worb. Da ich doch eine beträchtliche Strecke von der Sek weg wohnte, musste man mich mit dem Auto fahren, was auch nicht immer gut klappte. Der Heimleiter hat dann dem Vormund gesagt dass sie dass nicht mehr machen könnten und dass sie einen anderen Platz für mich suchen müssten. Zuerst wollte man aber sehen, ob ich überhaupt in der Sek bleiben würde, da ja dass erste halbe Jahr nur ein Provisorium war. Ich bestand die Bewährungszeit, und so platzierte mich der Vormund im Herbst 1972 bei einem kinderlosen Bauernehepaar im Gürbetal. Von dort konnte ich mit dem Velo in die Sekundarschule nach Belp. Ich hatte ein gutes Verhältnis mit meinen Mitschülern, und obwohl ich nicht bis Ende des neunten Schuljahrs dort war, bekomme ich noch heute die Einladungen für Klassenzusammenkünfte, und konnte es auch schon einfädeln, an zweien teilzunehmen.

Die Pflegeeltern waren sehr streng mit mir. Ich musste arbeiten wie ein Knecht. Tagwache um 5.30, zuerst den Stall, dann in die Schule. Ämtli auch über die Mittagsstunde, wieder in die Schule, und auch die schulfreien Nachmittage nie ohne Arbeit. Nach der Schule, in den Stall, „Znachtessen“ danach im Stall fertig machen. Um 20.30 Uhr war immer Licht aus, ausser es gab noch späte Arbeit zu machen, so zum Beispiel im Sommer Heu oder Stroh einbringen. Dass ging so, Sommer und Winter, Sonn- und Werktage. Auch wenn es eigentlich keine Arbeit gab, hat man immer dafür geschaut, dass ich nicht ohne blieb. So habe ich zum Beispiel ganze Winter lang jeden freien Nachmittag unten im Kellerhals sämtliches Brennholz für uns und die Grossmutter, die im oberen Stock wohnte zuerst mit der Handsäge kleingeschnitten und dann mit dem Beil gespalten. Dass man das gleiche mit einer Tischfräse in wenigen Stunden hätte machen können, stand nie zur Diskussion. Man konnte und wollte mir doch nicht den Nachmittag frei geben!

Natürlich gab es auch haufenweise Prügel. Ein kleines Beispiel: während die Pflegeeltern ein Mittagsschläfchen hielten, waren meine „Mittagsstundenämtli“ dass ich den Hund fütterte, die drei Pferde tränkte, da es in Pferdestall keine Selbsttränke gab, den Kühen, Rindern und Kälbern nachmistete und den unteren Platz wischte. Einmal ist die Mutter dann kurz, nachdem ich wieder zum Haus raufgekommen bin, zu den unteren Ställen gegangen. Unglücklicherweise hatte der Hund in der Zwischenzeit ein kleines Geschenk hinterlassen. Sie glaubte, das sei wieder ein Beispiel dafür, dass ich zu faul sei,um die Sache sauber zu halten. Sie rief sofort nach mir. Als ich unten war, nahm sie mich bei den Haaren, steckte mein Gesicht in den Hundedreck, und mit der freien Hand verprügelte sie mich. Glücklicherweise hat ein Nachbar, der mit dem Velo vorbei fuhr und sah, wie sie mich misshandelte, ihr etwas zugerufen und damit dem Ganzen ein Ende gesetzt.

Natürlich war ich immer an allem Schuld und habe dazu auch stets alles falsch gemacht. Es gab Schläge, wenn die Gummistiefel kaputt gingen, Schläge, wenn der Reisbesen zu einseitig abgenutzt war, Schläge, wenn ich die Blitzhacke zum Anfeuern von vorne in den Holzofen tat, statt die Herdplatte abzunehmen und von oben einzufügen, es gab Schläge, wenn die Pferde nach dem Bürsten zu wenig glänzten, usw. usf.

Die Lieblingszüchtigung der Bäuerin war, mich bei den Haaren zu greifen und mich hin und herzuschütteln. Dass hatte aber zur Folge, dass sie mir die Haare „schübelweise“ ausriss. Es ist dann auch vorgekommen, dass mich meine Mitschüler deswegen hänselten. „Ob ich denn schon eine Glatze kriege“ fragten sie mich? Da mir auf dem Kopf so viele Haare fehlten, hat man manchmal stellenweise bis auf die Kopfhaut gesehen. Auch der Coiffeur schaute einmal recht lange auf meinen Kopf, fragte dann noch einen Kollegen, da er glaubte ich hätte die Räude. Weil eben manchmal auch etwas Kopfhaut mit den Haaren mitkam, entstanden dann da Blutkrusten. Die Bäuerin brauchte auch gerne die Reitpeitsche an mir. Während sie mich mit der linken Hand an den Haaren festhielt, damit ich nicht fliehen konnte, hat sie mir dann diese mit der rechten über den Hinteren sausen lassen. Da war natürlich nachher die Haut auf meinem Hinteren immer voller blutunterlaufener Striemen, und manchmal ist die Haut dann sogar aufgerissen. Dass war dann immer so eine Sache, diese Striemen beim Turnen verstecken zu können. Duschen war deshalb ausgeschlossen und nur einmal hat mich ein Mitschüler deswegen angesprochen.

Des Bauers Lieblingszüchtigungsmethode war, mich zu ohrfeigen. Ich musste mich dann auch immer ganz gerade vor ihn hinstellen, so dass er mich mit voller Wucht treffen konnte. Wenn ich versuchte, abzuwehren oder mich wegbeugte, wurde die Prozedur wiederholt, bis er zufrieden war und meinte, dass sei jetzt ein guter „Klapf „ gewesen.

Einmal pro Monat übers Wochenende konnte ich abwechslungsweise zum Vater oder zur Mutter. Für meine Pflegeeltern war aber mein Vater nur ein kleiner Dreckbauer, und meine Mutter, die ihr ganzes Leben lang mit psychischen Problemen zu tun hatte, und deshalb eine IV Rente bezog, war nichts anderes als eine faule Dreckhure. Ich als Produkt einer solchen Ehe war nichts wert, und würde es beruflich womöglich zu nichts anderem bringen als vielleicht noch zum Zuhälter. Die Bäuerin war stockkatholisch und ursprünglich aus der Innerschweiz, sie hat in vielen Dingen immer nur das Sexuelle gesehen. War aber wohl selber sexuell sehr verklemmt, was ihren Mann wie ich später feststellen musste, sehr frustriert hat. Sie hat mir dann immer vorgeworfen dass ich ein Sadist sei, und sie nur aus Bosheit wütend mache, da ich dadurch eine sexuell Befriedigung erhalte. Sie versuchte dann auch immer mich bei der Selbstbefriedigung zu erwischen, ist plötzlich ins Badezimmer gesprungen, hat mir beim Duschen den Vorhang weggerissen, oder ist spät abends in mein Zimmer gestürmt und hat mir die Decken weggezogen. Als 12-jährige Schulbuben haben wir natürlich schon über das eine oder andere auf dem Pausenplatz gesprochen, dennoch ich musste mir noch Einiges aus einem Schullexikon erschliessen. Es wurde mir etliche Male gedroht, mich vorbeugend zu kastrieren, damit ich nicht auch noch selber Kinder in die Welt setzen könne. Im nachhinein war diese Drohung sicher nicht ernst gemeint, aber als 15-Jähriger der schon so Einiges miterlebt hatte, wusste ich das ja nicht. Sie erreichten aber damit, mich möglichst tief zu erniedrigen, meinen Horror zu verstärken und mein Minderwertigkeitsgefühl zu verstärken.

In der Schule habe ich mich nur so durchschlage können. Zum Hausaufgabenmachen hat es halt vielmals nicht gereicht. Meine Zeugnisse waren zwar immer genügend, was mir meinen Sekundarschulerhalt sicherte, aber nie sehr gut. So hat sich dann auch der Berufsberater verwundert, nachdem er meinen IQ gemessen hatte, warum ich so schlechte Zeugnisse hatte, weil Kinder mit meiner Intelligenz meistens im „Gymer“ und später an die Universität gelangten. Etwas, das dann zwei Jahre später auch im Vormundschaftsbericht auftauchte.

Diese Akten konnte ich im Januar 2011 endlich mit der Hilfe des Vereins „netzwerk verdingt“ einsehen. Darin stand dann auch unter anderem, laut Befragung bei den Pflegeeltern, Zitat vom 31. Januar 1974: „…dass er ein wenig bequem und vergesslich ist. Auch hätten sie oft Mühe, ihn zum Aufgabenmachen anzuhalten.“ Und vom 5. März 1976: „ er ist von sehr verschlossener, oft auch zerstreuter Art, was die Pflegeeltern dann als Unaufrichtigkeit und Willenslosigkeit auslegten.“ In den Akten konnte ich auch lesen dass sie 1976 pro Monat Franken 300.- Pflegegeld plus Krankenkassenprämien für mich bekamen.

Sicher wurde mein Los in der Nachbarschaft besprochen, aber es gab niemand, der es hätte verbessern wollen. Der Bauer war in verschiedenen Vereinen und Kommissionen Mitglied, genoss allgemein ein gutes Ansehen, da wollte man sich wohl nicht wegen einem Pflegebub einmischen und einen Streit riskieren. Aber ich kann mich doch an zwei Ereignisse erinnern. Einmal konnte ich noch hören, wie der Bruder der Bäuerin bei einem Besuch auf dem Hof mit ihr Krach hatte und sagte, dass es nicht normal sei, wie sie mich behandelten. Dann ist er zum Haus raus gestürmt, hat seine Familie ins Auto gepackt und ist heimgefahren. Von Ihm haben wir danach lange Zeit nichts mehr gehört. Ein anderes Mal hat ein Pensionär, ein Nachbar, der fast täglich bei uns zum Kaffee kam, dabei Einiges sah und hörte, eine ähnliche Bemerkung gemacht. Auch er ist während vieler Monate nicht mehr im Haus aufgetaucht.

Im Sommer 1976 rissen eines Nachts die Kälber aus der Weide aus. Ich war schon im Bett, als der Bauer von einer Versammlung nach Hause kam und es bemerkte. Er stürmte wütend in mein Zimmer, holte mich aus dem Bett, damit ich ihm beim Einfangen helfe. Natürlich gab er mir die Schuld, und es setzte eine Menge Prügel. Als ich danach wieder im Bett lag, wusste ich, dass es so nicht mehr weitergehen konnte. Ich beschloss noch in derselben Nacht auszureissen, zog meine Kleider an, stieg durchs Fenster und fuhr mit dem Velo zu meinem Vater. Ich habe mich aber aus lauter Angst meinem Vater nicht gezeigt, bis er beim „Zmorgen“ von Belp ein Telephon kriegte. Er sprach dann beim Amtsvormund vor, und erreichte, dass die Fremdplatzierung beendet wurde. Bis im Frühjahr 1977 lebte ich bei meinem Vater auf dem Hof und besuchte von da aus die Sekundarschule in Bümpliz. Zum Essen ging ich abwechslungsweise zu den zwei Schwestern meines Vaters, die ganz in der Nähe wohnten. Im Frühling 1977 begann ich meine Landschaftsgärtnerlehre. Da mehrere Lehrlinge im selben Betrieb ihre Ausbildung machten, waren wir in firmeneigenen Zimmern untergebracht. Kost und Logis wurden verrechnet, und wir erhielten einen kleinen Lehrlingslohn. Die Wochenende verbrachte ich jeweils bei meinem Vater. Nach der Lehre arbeitete ich 1980 vor und nach der Rekrutenschule weiter im Beruf, um mir etwas Geld zu verdienen. 1981 flog ich nach Nordamerika und besuchte dort einen Schweizer Bauer in Manitoba, Kanada, dessen Vater ich von der Lehrzeit her kannte. Ich half diesem zuerst beim Ansäen des Getreides und dann im Herbst bei der Ernte. Im Sommer und im darauffolgenden Winter reiste ich durch Kanada und die USA. Land und Leute gefielen mir sehr. Es war eine offenere Gesellschaft als in der Schweiz, und ich sah eine Möglichkeit, meinem alten Leben den Rücken zu kehren. Als ich im späten Winter 1982 in die Schweiz zurückkehrte, stellte ich auf der kanadischen Botschaft sofort den Einwanderungsantrag. Im Sommer 1982 wanderte ich dann definitiv nach Kanada aus. Ich gründete 1985 ein eigenes Gartenbaugeschäft in Manitoba, das ich heute noch führe. 1992 heiratete ich, wir bekamen 1993 eine Tochter und 1996 einen Sohn. Weil es im Winter bei uns bitterkalt ist, und deshalb der Gartenbau unmöglich wird, arbeite ich als Skilehrer in einem nahegelegenen kleinen Skigebiet.

Bei den wenigen Leuten, denen ich seither von meinem Leben erzählt habe, kommt immer eine ähnliche Frage auf: „Warum hast Du nie jemandem etwas davon gesagt?“ Eine Frage, die ich mir heute auch selber stelle. Wenn ich einen Vergleich machen kann, so ist es der mit einem misshandelten Hund, welcher sein Leben lang an einer Kette war. Weil er nicht wegspringen kann und sein Kampfgeist ihm bereits als Welpe mit Schlägen ausgetrieben wurde, verkriecht er sich so gut wie möglich in einer Ecke und lässt die Schläge winselnd über sich ergehen.

Ich wollte immer irgendwie vom Gürbetal wegkommen, habe mir sehnsüchtig im Kopf Tage, Stunden, sogar Minuten und Sekunden ausgerechnet, bis die Schule zu Ende sei, und ich in eine Lehrstelle oder sonst wohin gehen könnte. Ich versuchte aber auch immer gut zu sein, hart zu arbeiten, damit ich nicht eine solche Enttäuschung für die Pflegeeltern sei. War dann auch immer wütend auf mich selber, wenn ich etwas falsch machte. Aus dieser Wut enstand Jähzorn, den ich bis heute nicht restlos überwunden habe. Tief in meiner Seele habe ich die Pflegeeltern halt doch geliebt, und versuchte irgendwie verzweifelt, auch von ihnen geliebt zu werden, weil sie die einzigen waren, die ich lieben konnte. Der Vergleich zum misshandelten Hund, der seinem Besitzer trotz des Missbrauchs gleichwohl immer treu zur Seite steht, ist auch hier angemessen. Dass ist wohl auch der Grund dass ich die sexuellen Uebergriffe des Bauers erduldete. Eine liebende Beziehung zu meinen richtigen Eltern, wie ich sie als Kleinkind und bis achtjährig hatte, war schon lange nicht mehr vorhanden, und wegen denn spärlichen Besuchsmöglichkeiten fast eine Unmöglichkeit.

Obwohl die Kindheit anders verlief, und sie es anders beschrieben, stellte ich doch auch ähnliche Gefühle und Erfahrungen in den Biografien der anderen ehemaligen Verdingkinder des netzwerks-verdingt fest. Welch ohnmächtiges Gefühl, wenn man nur als „Bueb“, oder „Meitschi“ als Verdingkind dasteht, während die leiblichen Kinder von den Eltern „Nestwärme“ zu spüren bekommen, und selber geht man leer aus.

Der Bauer ist 1982 an einem Hirnschlag noch nicht 50-jährig gestorben. Sie ist 1989 an Leukämie verschieden. Ich bin an ihrem Grab gestanden, und habe die Worte: „Ich vergebe euch“ gesprochen, da man ja sagt, wenn Du Deinen Peinigern nicht vergibst, dann misshandeln sie Dich emotional für den Rest Deines Lebens. In den vier Jahren, wo ich dort verdingt war, hat aber das Geschehene an meiner Seele zu viele Narben hinterlassen. Gesprochen habe ich die Worte wohl, aber ich weiss, dass tief in meiner Seele der angerichtete Schaden zu gross ist, völlig vergeben werden ich ihnen kaum je können. In diesem Sinne haben die erlittenen Misshandlungen für mich bis heute eigentlich nicht aufgehört.

Hugo Zingg

Hugo Zingg kam 1936 im Berner Mattequartier in einer Arbeiterfamilie zur Welt. Sein Vater war Mechaniker. Seine frühen Kinderjahre verbrachte erbis kurz vor Schuleintritt in einem sogenannten Kinderheim in Kleindietwil im Oberaargau. Der Besitzer, ein Coiffeur, hatte mehrere fremde Kinder gegen ein Kostgeld in Pflege. Im Winter 1942/43 wurde er auf einen Bauernhof mittlerer Grösse im Gürbetal verdingt. Er wurde für alle Arbeiten in Feld, Haushalt und Stall eingespannt. Geschlafen hat er im ungeheizten, finsteren Gaden zusammen mit dem jungen Knecht, der vor ihm auch schon Verdingbub gewesen war.

Mehr lesen

Die Matratze im gemeinsamen Bett bestand aus einer Strohfüllung in grobem Jutestoff. Die ganze Infrastruktur des Bauernhauses war alt, aber gut unterhalten. Im Wohnteil gab es die Küche mit Rauchfang, Wohn- und Schlafstube der Bauern, darüber zwei Gaden. Geheizt wurde mit Holz. Ich musste das Holz in die Küche schleppen, anfeuern, die Schweinetränke kochen, Geschirr waschen, die Böden putzen, die Teppiche ausklopfen. Auf dem Feld beim Grasen helfen, im Stall die Pferde, Kühe und Schweine füttern, misten, sowie mit der Milch in die Käserei fahren.

Mein Schulweg nahm im Winter je nach Schneemenge ½ bis ¾ Stunde in Anspruch. Im Sommer musste ich den Leuten auf dem Feld zuerst das Mittagessen bringen. Wegen der langen Wegzeit und der kurzen Schulmittagspause blieb für mich oft keine Zeit fürs Essen. Im Winter dasselbe Prozedere, wenn im Wald Holz geschlagen wurde. Bis zur Konfirmation hatte ich nie neue Kleider oder Schuhe. Ich musste alte in meistens zu kleinen Grössen austragen. Unterwäsche gab es auch nicht, man stopfte einfach das Hemd in die Hosen. Äusserst bedenklich finde ich, wie man dauernd ein Kind durch kaum endende Arbeit ausbeuten konnte. In meinen Augen ist dies ein Verbrechen. Die Entfaltung als eigene Person wurde konsequent abgewürgt. Nur mit den Tieren hatte ich eine gute Verbindung. Statt Rechte und Entwicklungsmöglichkeiten folgten Schläge und Schelte.

Nur auf dem Schulweg gab es Momente, wo ich etwas Freiheit genoss. In die Schule ging ich wegen den Lehrpersonen und, weil man in die Schule musste, das Lernen war zweitrangig. Eigene Skis erhielt ich durch den Lehrer von der Pro Juventute. Für die Bauersleute war diese Ausgabe für einen Verdingbuben unnütz. In der Oberschule bekamen wir einen jungen Lehrer, der mit uns viel Sport betrieb. Aber die Schulausflüge per Velo waren für mich tabu. Wegen der Arbeit auf dem Hof habe ich x Schulstunden versäumt. In meinem Zeugnis ist keine dieser Absenzen vermerkt. Die Lehrer wurden an Weihnachten immer mit reichlichen Gaben in Naturalien bestochen. Meine ganze Kindheit war eine immergleiche Tretmühle in einer irrealen, abgeschotteten Welt mit eigenen Gesetzen. So bekam ich an meinem Konfirmationsessen das ungeliebte Sauerkraut vorgesetzt. Die Bauersleute selber gingen auswärts fein essen.

Mit Vorliebe hat mich die Bäuerin mehrmals pro Woche mit einem Lederriemen gezüchtigt. Dazu kam auch, dass ich Bettnässer war. Jeder unliebsame Vorfall, jedes Missgeschick war in ihren Augen klar meine Schuld und führte zu Schlägen. Ab der 8. Klasse delegierte die Bäuerin die Strafen an den Bauern. Dieser simulierte die Prozedur mit mir im Tenn, er schlug auf irgend etwas und ich schrie. Die Bäuerin kam uns bei diesem Theater nie auf die Schliche, ergötzte sich aber an der Zurechtweisung. Sie war eigentlich psychisch krank. Dazu litt sie an Grössenwahn, terrorisierte den Mann, den Sohn und das Gesinde, bestach die Lehrerschaft, den Polizisten, befahl im Dorf und protzte mit den Hofgütern.

Durch den Suizid des jungen Knechts, der wie ich schamlos ausgebeutet worden war und deshalb in den Alkohol flüchtete, wurden die Amtsstellen gegen Ende meiner Schulzeit auf die Situation aufmerksam und nahmen mich von dort weg. Eines Tages musste ich allein mit dem Zug zur Berufsberatung nach Thun. Aus lauter Angst scheiterte ich bei den diversen Tests, weil ich zitterte. Einen Tag später schickte man mich zu einem Arzt, der meine Situation nicht kannte. Er schnallte auch nicht, dass ich völlig perplex und nichtsahnend war, als er mich aufklären wollte. Dann wurde über meinen Kopf hinweg entschieden, dass ich Spengler lernen sollte. Die Bäuerin macht dann noch Psychoterror, indem sie mir meine Zukunft in den schwärzesten Farben ausmalte, mir die Bettnässerei und mein bisheriges Verhalten vorhielt.

Ich kam zu einem Lehrmeister ins Seeland mit Kost und Logis im Betrieb. Dort wurde ich wieder ausgebeutet, indem ich keine Freizeit hatte und während den Ferien und Weihnachten zurück auf den Hof musste, wo ich willkommen war, um Fronarbeit beim Käsereiumgestaltung zu leisten. Da ich keine Zeit zum Lernen für die Gewerbeschule hatte, kam eines Tages ein Mann von der Lehrlingskommission zum Lehrmeister und beendete das Lehrverhältnis. Nun wurde ich für mehrere Monate in das Bächtelenheim in Wabern gebracht. Dort arbeitete ich in der Schreinerei, der Gärtnerei und dem Bauernbetrieb. Der Direktor war ein Grossenkel Albert Ankers und mit mir sehr anständig, sah aber ein, dass ich bei ihm am falschen Ort war. Die nächste Station war La Neuveville. Für ein Jahr arbeitete ich dort als Ausläufer beim Milchhändler und wurde wiederum ausgebeutet. Statt wie meine Kollegen am Nachmittag frei zu haben, musste ich im Gemüsebetrieb des Sohnes aushelfen. Aber zum ersten Mal hatte ich am Abend frei.

Mit 19 Jahren versprach man mir, dass ich im April die Landwirtschaftsschule in Courtemelon beginnen könne. Mit Beginn der Winterschule aber eröffnete man mir, weil ich im Januar in die Rekrutenschule einrücken müsse, klappe es mit der Fortführung der Schule nicht und offerierte mir für die verbleibenden Monate die Verantwortung für den Schweinestall. Wieder war ich beschissen worden. Immerhin aber lernte ich die französische Sprache. Zur Vorbereitung auf die Rekrutenschule hatte ich heimlich einen Morsekurs besucht und den Ausweis erhalten. Nun wurde ich bei der Aushebung als Funker bei der Übermittlung im Fliegerfunk eingeteilt. Nach der RS vermittelte mir der Schulkommandant die privilegierte Stelle als persönlicher Assistent des Testpiloten in Dübendorf. Der Eintrag über die Bevormundung im Dienstbüchlein kostete mich aber kurze Zeit später diese Stelle. Und auch später haben mir die Bevormundung und Verdingung immer wieder Einschränkungen, Verdächtigungen und Stellen gekostet. Bis ich es einmal schnallte und in meinen Bewerbungsschreiben, beziehungsweise Lebensläufen die belastete Vorgeschichte ausliess. Vorher war ich lange Zeit naiv, unerfahren.

Von 1970 an aber ging es plötzlich aufwärts. Erst relativ spät wusste ich nun, zwischen Sein und Schein zu unterscheiden. Meine Vergangenheit spielte im Berufsleben keine Rolle mehr. Dank meinen Hobbies konnte ich mich nun selber entfalten und eine andere Welt kennenlernen. Durch die intensive Beschäftigung mit Ton-, Film- und Videoaufnahmen fand ich einen eigenen Ausdruck, lernte viele neue, zum Teil prominente Leute kennen und wurde durch die zahlreichen Portraits kompetent.

Interview vom 19.7.2011. aufgezeichnet durch Walter Zwahlen

«Ich habe diesen Horror selber erlebt»

Der Blick, 12.10.2011

Armin Leuenberger

Ich wurde am 13. Oktober 1945 im Tiefenauspital in Bern geboren. Meine leiblichen Eltern waren unverheiratet und lebten nicht zusammen. Ich bekam den Namen des Vaters, Armin Bächli. Meine Mutter hatte einen Beistand. Auch mir wurde 1947 ein Beistand zugeordnet. In einem kuriosen Verfahren verneinte das Bezirksgericht Zurzach 1946 auf Betreiben der Heimatgmeinde die Vaterschaft, weil mein Vater damals im Gefängnis sass. Ich erhielt nun den Familiennamen meiner Mutter, Leuenberger.

Mehr lesen

Kinderheim

Die ersten drei Lebensjahre bis 1948 verbrachte ich im Kinderheim in Wohlen.

Verdingt

Mit 3 Jahren wurde ich bei einem Grossbauern in der Stadt Freiburg platziert, der selber zwei Kinder hatte, einen Knaben und ein Mädchen, beide etwas älter als ich. Nun hiess ich Jakob Zbinden. In der 3. Primarklasse aber intervenierte meine Lehrerin, und plötzlich hiess ich wieder Armin Leuenberger. Auf dem Hof waren je zwei Karrer und zwei Melker, sowie eine Magd angestellt. Ein Melker war sehr gewalttätig und grausam gegen mich. Wir mussten alle, auch die Kinder des Bauern, früh aufstehen und sehr streng arbeiten. Ich blieb bis zum 16. Altersjahr auf dem Hof.

Terror durch Schulweg, Schule und Kirche

Da ich der Jüngste auf dem Bauernhof war, musste ich den 5 Kilometer langen Schulweg allein bewältigen. Der Lehrer war stur und parteiisch. Immer im Dezember verkündete er vor der Klasse, ich müsse nun Schuhe und Kleider, welche durch die Fürsorge des Kantons Bern bezahlt seien, abholen. Dabei war ich auf dem Hof des reichsten Bauern. Auch der Pfarrer gab mir meinen Status deutlich zu verstehen.

Die Mutter verheimlicht

Kurz vor meiner Konfirmation war plötzlich die Magd verschwunden. Als ich den Grund wissen wollte, gab man mir die Antwort: es sei meine leibliche Mutter gewesen.

Was nun?

Der Sohn des Bauern, der den Bauernbetrieb nun führte, gab mir am Ende der Schulfpflicht zu verstehen, ich solle mich nach einer Arbeit umsehen. Mit 17 Jahren wurde ich Lohndrescher auf einer neuen Maschine und verdiente so mein eigenes Geld.

Bürolehre, Handelsschule, Verkäufer, Heirat

Bei der Freiburger Firma Michel für Baumaterial und Werkzeuge begann ich dann eine Bürolehre, die ich aber nach zwei Jahren abbrach. Nun erwarb ich als nächstes die Ausweise für Autos und Lastwagen. Dann absolvierte ich noch die Handelsschule. Nach der Rekrutenschule begann ich als Verkäufer bei Coop in der Region Bern, wurde aber sofort zur Weiterbildung geschickt und darauf ziemlich schnell Filialleiterstellvertreter. Meine erste Liebe war eine Käserstochter. Als wir heirateten begannen wir selbständig ein Milchgeschäft, das weniger abwarf als uns vorgegaukelt. Dazu kamen Querelen mit dem Branchenverband wegen den Öffnungszeiten. Die Ehescheidung beendete diesen Versuch.

Lastwagenfahrer und zweite Heirat

Nun arbeitete ich wieder einige Zeit als Lastwagenchauffeur. Dann lernte ich meine zweite Frau kennen. 1970 kam die erste Tochter und 1973 die zweite zur Welt. Eine Familie vertrug sich schlecht mit den vielen Abwesenheiten in diesem Beruf.

Über Umwege zum eigenen Geschäft

Nach einem kurzen Versuch als Monteur für Türzargen begann ich als Verkäufer für Bodenbeläge, bildete mich in Kursen weiter und machte dann auch das Diplom als Fachberater VSTF. 1985 gründete ich mein eigenes Geschäft, das ich bis vor einigen Jahren erfolgreich betrieb.

Kurt Gäggeler

Mehr lesen

Elisabeth Marti

Mehr lesen

Nach einer Weile kehrte sie zurück, hatte aber nichts Weiteres bei sich. Später begriff ich, dass sie den Abschied, der ihr schwerfiel, hinauszögern wollte.

Ich kam zu den Bauern Röthlisberger in Bomatt bei Zollbrück (BE). Das Dorf war ein Teil der grossen Gemeinde Lauperswil, in der es viele kleine Bauernhöfe mit vielen Verdingkindern gab. Röthlisbergers Sohn war damals schon in einer Metzgerlehre, deshalb wuchs ich dort wie ein Einzelkind auf. Ich hatte immer Heimweh nach der Mutter und meinen drei Brüdern und fühlte mich sehr einsam. Nur unser jüngster Bruder konnte bei der Mutter bleiben, welche als Magd oder Haushälterin bei unterschiedlichen Bauern arbeitete. Ich selber musste schon sehr früh als Kind streng mitarbeiten. Weil ich noch so jung war, gestaltete sich der Beginn jeder neuen Arbeit als schwierig bis schlimm. Niemand leitete mich an, half mir, oder zog in Betracht, dass man mir zu viel zumutete.

Die Bäuerin habe ich als ganz böse Frau in Erinnerung. Ich bekam von ihr oft Schläge mit dem Teppichklopfer. Manchmal war eine solche Strafaktion so brutal, dass ich zwei Tage lang, weder sitzen noch die Schule besuchen konnte. Essen konnte ich in dieser Zeit nur im Stehen. Niemand kontrollierte die Bedingungen meiner Fremdplatzierung. In meiner Klasse gab es unter den etwa 30 Schülern 14 Verdingkinder. Ein Bruder war nicht sehr weit von mir bei einem anderen Bauern verdingt und hatte es noch weitaus schlimmer als ich. Sein Lehrer war sehr parteiisch, weshalb die sozial Schwächsten am meisten unter seinem Regime zu leiden hatten. Die Schulzeit liebte ich und sehe sie auch im Nachhinein für mich nicht nachteilig. Mühe hatte ich mit dem Kopfrechnen. Wenn ich die Zahlen nicht vor mir sah, war ich verloren, das hat der Lehrer leider nie begriffen.

Meine Mutter konnte mich höchstens 1-2 Mal pro Jahr kurz besuchen, da sie den Arbeitsplatz wechselte und wenig Freizeit hatte. Meistens kam sich mit dem Velo, manchmal von weit her. Sie meinte, ich hätte es dort recht und erfuhr erst viel später, was ich alles an Pein erleiden musste. Der Pflegevater war recht zu mir, hat mich nie geschlagen. Er arbeitete jedoch tagsüber in einer Fabrik, so dass ich die meiste Zeit der Willkür der Bäuerin ausgeliefert war. Wenn er jedoch zuhause war, suchte ich seine Nähe, indem ich ihm bei der Arbeit half. Auch er hatte unter der Bösartigkeit seiner Frau zu leiden. Sogar der Sohn war vor ihrer Schlechtigkeit nicht sicher. Er hat sich später das Leben genommen. Ich versuchte mich damals damit zu trösten, dass ich mir einredete, die Bäuerin könnte mich nicht lieben, weil ich nicht ihr leibliches Kind war. Stütze in der Not war mir die Gewissheit, dass ich nach der Schulzeit, diesen Platz wieder verlassen konnte. Aber die Isolation, die Einsamkeit und das damit verbundene Elend holten mich immer wieder ein. Ich hatte stets ein riesiges Heimweh nach meiner Mutter und meinen Brüdern. Einmal dachte ich sogar an Suizid. Während den Jahren im Zweiten Weltkrieg schickte die Bäuerin mich jeweils zu den Nachbarn, um die nichtbenötigten Lebensmittelmarken zu tauschen. Dieses Händeln und Lädelen lag mir sehr.

Eigentlich hatte ich den Wunsch Kinderkrankenschwester zu lernen. Aber nach der Schulzeit ging ich als Kindermädchen zu Bauern oberhalb von Morges (VD) in ein Welschlandjahr. Französisch lernte ich dort jedoch nicht, da diese Deutschschweizer waren. Von dort sandten sie mich für ein halbes Jahr zu Verwandten oberhalb von Montreux. Danach fand ich eine Stelle in einer Kinderkrippe und später in der Küche und als Pflegeaushilfe im Spital in Langnau (BE). Der Küchenchef war ein Glarner und beabsichtigte nach Glarus zurückzukehren, um dort ein eigenes Restaurant zu übernehmen. Weil seine Frau das zweite Kind erwartete, fragte er mich, ob ich mit ihnen kommen möge, um der Frau im Haushalt zu helfen und die Kinder zu betreuen. So kam ich hierher. Im Restaurant arbeitete ich nicht so gerne und wurde auch nicht oft darum gebeten.

In Glarus lernte ich dann auch meinen späteren Mann kennen. Wir heirateten 1955. Im selben Jahr kam unser erster Sohn Ernst auf die Welt. Zwei Jahre später der Zweite, Werner. Mit dem Geld vom Pflichtteil aus dem Erbe des Grossvaters, dem Vater meines leiblichen Vaters, konnten wir am 1. August 1959 ein Elektrogeschäft übernehmen. Leider bekam mein Mann 1960 die Kinderlähmung mit Hirnhautentzündung. Er hatte deshalb häufig Kopfweh und es blieb eine Muskelschwäche zurück. So schmiss ich den Laden inklusive Büro und Buchhaltung mehrheitlich allein. Wir waren schliesslich gezwungen, das Elektrogeschäft aufzugeben. Zusammen mit dem Bergführer Frigg Hauser gründete ich eine Bergsteigerschule, die wir später in ein Bergsportgeschäft umwandelten. Dieses führe ich immer noch zusammen mit meiner Tochter Anna-Elisabeth. Auf meinen Reisen nach Bhutan und Nepal lernte ich die Armut in diesen Ländern kennen. Ich engagierte mich dafür, dass es diesen Menschen besser geht.

Uschi Waser

Mehr lesen

Veronika Ursula Ammann-Lehmann

Mehr lesen

Herbert Keller

Mehr lesen

Schönebergers hatten eigentlich vor, mich zu adoptieren. Sie bekamen aber nach wenigen Jahren doch noch ein eigenes Kind. Das verkraftete ich schlecht.

Danach kam ich zu weiteren Pflegeplätzen im Kanton Glarus. Als ich 6 Jahre alt war, brachte man mich für ein Jahr in die Kinderbeobachtungsstation nach Brugg im Kanton Aargau. Mit 7 Jahren wurde ich ins Kinderheim Effingen AG versetzt, wo ich neun Jahre lang blieb. Ich absolvierte 5 Jahre die Primarschule im Heim selber. Danach ging ich von dort aus in die Sekundarschule in Bözen. Nach der Schulzeit kam ich für ein Jahr in eine externe Berufswahlschule, hatte aber noch ein separates Zimmer in einem anderen Gebäude des Heims.

Während meiner Zeit im Heim kam es zu mehreren sexuellen Übergriffen durch einen Lehrer. Dies wurde jedoch nie untersucht. Bei einem Besuch des heutigen Heims 2020 in Effingen, konnte ich kaum etwas in Erfahrung bringen. Man hielt dort weiterhin dicht. Erst aus den Akten erfuhr ich später, dass ich noch einen Halbbruder hatte, der mit mir 7 Jahre ebenfalls in Effingen war, ohne, dass wir voneinander wussten.

1962 trat ich die 4-jährige Buchdruckerlehre in Wallisellen an. Während dieser Zeit weilte ich im Lehrlingsheim Brüttisellen im Ort Baltenswil im Kanton Zürich. 1966 schloss ich die Lehre mit einem Diplom ab. Meine Heimakten sind sehr umfangreich. Diejenigen von Effingen des Vormunds und der Behörden 100 Seiten, voll mit all den kleinsten Verfehlungen. 1946 untersuchte mich ein Arzt in Tägerig AG. Er erwähnt in seiner Diagnose, dass ich nirgends recht Wurzeln fassen konnte. 1951/52 hatte ich mehrere Asthmaanfälle. 1953 kam ich für ein Jahr zur in ein Heim nach Feldis im Bündnerland. Danach brachte man mich in die Kinderstation Rüfenach im Kanton Aargau.

Die Akten aus dieser Zeit sind sehr unterschiedlich, aber wenig professionell. Immerhin wurde vermerkt, dass Herbert darunter litt, keine Post und Besuche zu bekommen. Die diversen Beurteilungen oder sogar Alterstests als ich zwischen 6 und 8 Jahren alt war sind aus heutiger Sicht weitgehend dilettantisch. Unbedeutende Dinge, die ein normaler Mensch einzuordnen versteht, werden überbewertet. Oder die Befunde des Arztes der kantonalen Heil- und Pflegeanstalt Königsfelden AG vom 5. Februar 1953 an die Amtsvormundschaft Lenzburg über mich sind teilweise tendenziell auf der Grundlage von falschen Annahmen, Heute hätte ich das Recht Berichtigung der Akten zu verlangen. Nach der Lehre arbeitete ich zwei Jahre bei der Firma Conzett und Huber als Drucker.

Nachtrag zu meinem Engagement in der Fremdenlegion

Im Dezember 1968 ging ich mit einem kleinen Koffer und wenigen Kleidern bei Genf zu Fuss über die Grenze nach Annemasse. Während den nächsten Monaten reiste ich Südfrankreich herum, wohnte dann wieder in Marseille und hatte dort verschiedene Aushilfsjobs. Dort lernte ich auch ehemalige Fremdenlegionäre kennen. Am 25. April 1969 unterschrieb ich in Strasbourg selber für 5 Jahre den Legionsvertrag. Im Mai des gleichen Jahres kam ich in die Kaserne in Marseille und schon am 1. Juni ging es per Schiff nach Bastia auf Korsika zur Ausbildung. Von dort per Lastwagen in den Süden nach Bonifacio, wo ich den Führerschein erhielt, und dann in diversen Stages und weiteren Orten ausgebildet wurde. Anfangs Februar 1972 wurde ich dort Korporal. Im Juni 1973 ging es über Paris nach Djibouti in Ostafrika. Ende September 1975 kam ich zurück nach Südfrankreich und arbeitete dort einige Zeit in der Druckerei des Legionszentrums in Aubagne. Im Februar 1975 nach 7 Jahren Dienstzeit nahm ich Abschied. Grund meines Engagements in der Fremdenlegion waren die langen Jahre im Kinderheim und dem Gefühl, kein Heim und Heimat zu haben, nirgends Fuss fassen zu können. Zum Glück wurde ich während den 7 Jahren nie verletzt.

Boris Scavezzon

Mehr lesen