Enfants placés

L'histoire des enfants placés en Suisse

Ce que l’on appelle la mise en location fait partie des chapitres les plus sombres de la politique sociale suisse. Pendant des siècles, les enfants dont les familles étaient sans ressources ou qui étaient considérés comme orphelins de père ou de mère ont été retirés à leurs parents par les services de l « État, d’abord placés dans des foyers, puis confiés à des familles de paysans. Ils devaient y travailler jusqu » à la fin de leur scolarité, le plus souvent sans salaire et dans des conditions dégradantes.

Cette pratique était caractérisée par l’exploitation, la négligence et l’exclusion. De nombreux enfants souffraient d’un travail pénible, de malnutrition, d’un manque d’hygiène et de violences physiques, psychologiques et sexuelles. La séparation des frères et sœurs et l’exclusion du système éducatif rendaient leur vie autonome difficile.

Ce n’est que dans les années 1970 que ce système a été progressivement abandonné. Mais pour de nombreuses personnes concernées, ce qu’elles ont vécu reste aujourd’hui encore un lourd héritage avec des conséquences sociales et psychiques.

Ce passé montre à quel point les interventions de l’Etat dans la vie familiale peuvent avoir des effets profonds, surtout si le contrôle fait défaut. C’est pourquoi notre association s’engage aujourd’hui pour des réformes dans le domaine de la protection des enfants et des adultes. Avec pour objectif de renforcer les droits des enfants, des parents et des personnes concernées et d’orienter l’action de l’Etat vers la proportionnalité et les principes constitutionnels.

Activité et engagement de l'association

La mission principale de l’association est de défendre les intérêts légitimes des personnes concernées. Dans son travail de relations publiques, par le biais de son propre site Internet, d’interviews, de conférences et de lectures, l’association communique la thématique à la société actuelle. La newsletter mensuelle est une vitrine importante qui documente les aspects les plus divers du placement d’office. Par ailleurs, l’association a lancé il y a huit ans une vaste bibliothèque spécialisée qui compte aujourd’hui plus de 900 ouvrages en quatre langues. Un peu plus de 400 d’entre eux sont déjà disponibles aux Archives Sociales Suisses. Sozialarchiv à Zurich sont disponibles en prêt pour les étudiants. En 2019, plus de 300 ouvrages supplémentaires en allemand, italien et anglais, ainsi qu’environ 220 titres en français viendront s’y ajouter. En outre, l’association a pu créer une médiathèque de plus de 150 titres en DVD grâce à un don à l’occasion de son 10e anniversaire.

L’association a également participé activement à la préparation de la cérémonie officielle d’excuses du 11 avril 2013 au Kulturcasino de Berne. Une étroite collaboration avec des historiens et d’autres organisations de victimes existe au-delà des frontières linguistiques et nationales.

L’association s’est engagée activement pour une réparation financière des victimes par la Confédération. Elle a également été représentée à la table ronde mise sur pied en 2013 par Madame Simonetta Sommaruga. Il y a porté les revendications d’un centre de compétence, d’un centre de documentation et d’un accès facilité aux dossiers personnels des victimes. Avec ses alliés, l’association a finalement demandé une étude scientifique complète sur l’histoire sociale de la Suisse dans ce contexte.

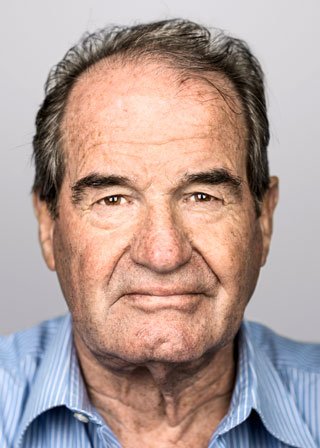

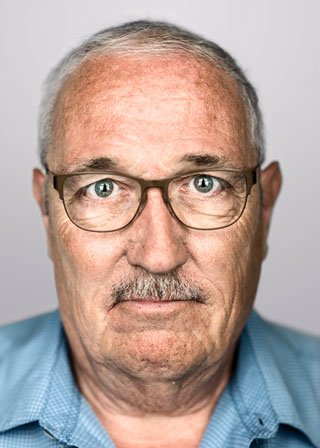

Il y a près de trois ans, une exposition de portraits avec de courtes biographies d’anciens élèves a vu le jour en collaboration avec l’agence keystone/SDA et le photographe Peter Klaunzer, et a déjà été présentée à deux endroits en Suisse.

En outre, un projet de recherche a été élaboré sur le traitement photo-historique de l’histoire des enfants placés. Au cours des dix dernières années, l’association a réalisé diverses publications et deux études pilotes sur des thèmes importants. L’association prépare actuellement d’autres recherches et études pilotes sur divers thèmes non encore traités.

L’association est ouverte à de nouveaux membres.

Walter Zwahlen sur les objectifs de l’association :

Article Berner Zeitung, 8. 12. 2011 (pdf)

www.netzwerk-verdingt.ch

Courriel : info@netzwerk-verdingt.ch

Secrétariat :

Verein netzwerk verdingt

Oberdorfstrasse 19

3066 Stettlen

Témoins de l'époque

David Gogniat

Lire la suite

Comme le père a soudainement quitté la famille, nous avons tous été placés sous tutelle. Mais ma mère s’est battue avec véhémence pour nous. En 1948, mes trois frères et sœurs cadets ont été placés ensemble dans une famille d’accueil à Feutersoey. Moi-même, je faisais encore ma troisième année primaire à Berne. En avril 1949, deux policiers se sont présentés un jour chez nous pour venir me chercher en vue d’un placement officiel. Comme ma mère était une femme imposante, elle a jeté les deux policiers du rez-de-chaussée surélevé dans les escaliers. Un jour plus tard, trois policiers se sont présentés et ont forcé le verdict des autorités. Ma mère m’accompagne cependant au centre de soins, également à Feutersoey. Je suis arrivée dans une famille de petits paysans sans enfants et j’ai dû dès le début remplacer un valet de ferme, car le père nourricier était partiellement invalide. J’y suis resté par la force des choses jusqu’à la fin de ma scolarité.

Nous n’avions école qu’en hiver. Du printemps à la fin de l’automne, nous étions à l’alpage, où je continuais à être exploité comme Zusenn. A la ferme de la vallée, la journée commençait à cinq heures du matin par les travaux d’étable. Comme le paysan était un paresseux, il ne se rendait généralement à l’étable qu’à cinq heures de l’après-midi, si bien que le fumier, l’alimentation et le travail avec les porcs duraient souvent jusqu’à plus de 21 heures pour moi aussi. Ensuite, il y avait le souper. Ce n’est qu’à 22 heures que j’avais le temps de faire mes devoirs. La corvée et l’exploitation à l’état pur. Comme le fermier était un type sournois, je n’avais pas le droit de traire et je n’ai appris à le faire que plus tard. Je n’avais le droit d’en parler à personne.

La collaboratrice du service de la jeunesse de la ville de Berne, Madame Madörin, ne venait me rendre visite qu’une fois par an, sur rendez-vous. J’ai été spécialement habillée pour l’occasion, on m’a convaincue de ne pas me plaindre. Ce jour-là, je ne devais pas travailler et j’avais droit à un goûter décent. Je n’ai jamais vu mon tuteur pendant cette période. Je n’étais jamais dans la chambre que l’on montrait à la « contrôleuse ». Je dormais dans la grange non chauffée. Malgré mon handicap, mon père adoptif était toujours prêt à me punir et à me battre.

A la fin de ma scolarité, je voulais devenir mécanicien. Comme l’apprentissage coûtait cher à l’époque, ce n’était pas envisageable, et les trois seules possibilités étaient : ramoneur, paysan ou jardinier. J’ai donc opté pour l’année d’apprentissage de paysan. Monsieur Wyss, du service de la jeunesse de la ville de Berne, m’a accompagné jusqu’au lieu choisi. Pendant le long voyage en train vers la Suisse romande, il m’a dit que j’aurais dû informer Mme Madörin des dysfonctionnements du centre de soins de Feutersoey et que les autorités seraient alors intervenues. Il a ignoré le fait que je n’en avais pas eu l’occasion.

Un paysan sans enfants était prêt à me prendre pour l’année d’apprentissage de paysan, mais il a posé comme condition que je fasse ma formation au Rüti près de Berne, car il était prévu que je lui succède ensuite dans sa ferme. J’ai effectué ma deuxième année d’apprentissage dans une ferme à Bätterkinden. Lorsque j’ai voulu rentrer à Genève, le conducteur du tracteur du grand domaine de Bätterkinden a eu un accident. Les deux paysans se sont mis d’accord pour que, à la demande du paysan genevois, je ne puisse quitter ce poste temporaire qu’en automne, en raison de la situation contraignante. Ce paysan genevois a essayé de me joindre deux fois par téléphone et j’aurais dû le rappeler. Ces appels ne m’ont pas été transmis par égoïsme de la part du paysan de Bätterkinder, car il ne voulait pas se passer de ma main-d’œuvre dont il avait un besoin urgent. Comme le téléphone de la maison était installé dans la chambre à coucher, ces tentatives de contact me sont restées cachées. Lors du troisième appel, j’étais présent par hasard et la fermière m’a mis en contact avec le premier maître d’apprentissage.

Après avoir pris connaissance de l’infamie des faits et de la méchante manœuvre de tromperie, je me suis mis dans une telle colère que j’ai décidé d’abandonner le métier d’agriculteur. J’ai ensuite passé l’examen de camionneur, puis j’ai travaillé quelques années comme chauffeur avant de me mettre à mon compte en 1964. Après la décision des autorités de séparer la famille, de placer les quatre enfants et de divorcer avec mon père biologique, ma mère est restée à Berne et a travaillé comme femme de ménage. Sur son maigre salaire, elle devait encore payer la pension alimentaire pour nous. Dans la correspondance que j’ai trouvée après sa mort, j’ai constaté qu’elle s’était battue comme une lionne pour nous, les enfants. Je lui en suis éternellement reconnaissante.

Charles Probst

En tant que jeune enfant, à peine âgé d’un an, Jean a été placé dans une famille d’accueil, puis quelques années plus tard chez un paysan. Il n’a revu sa mère biologique qu’à l’âge de 11 ans, mais il n’a pas pu retourner auprès d’elle et de sa famille. Malgré la maison d’éducation, il a réussi à faire ses preuves dans l’apprentissage professionnel et dans la vie.

Lire la suite

Charles Probst : Pourquoi suis-je devenu un enfant placé ?

Ce qu’on ne m’a pas dit quand j’étais enfant

Ce n’est qu’à l’âge adulte, vers 1950, que j’ai commencé à me poser des questions sur mes origines et les antécédents de mes parents. Je n’ai rien trouvé sur l’enfance de mon prétendu père. Ma relation avec lui était glaciale. Je n’osais donc pas faire beaucoup de choses que mes frères pouvaient faire. A plusieurs reprises, il a fait remarquer à mes frères que je n’étais pas de lui. Cela m’a mis la puce à l’oreille et j’ai commencé à poser des questions à ma mère à ce sujet. Elle m’a alors avoué qu’à partir de 1926, elle avait été engagée comme servante dans une ferme à Heimiswil. C’est là que le fermier de l’époque l’a mise enceinte de moi. Lorsque l’affaire s’est ébruitée, elle a été licenciée, car elle n’était qu’une servante. Mon père biologique s’est soustrait à ses responsabilités et n’a jamais payé de pension alimentaire. Par chance, ma mère a rapidement trouvé du travail comme fille de bureau à l’hôtel Bristol à Berne. C’est là qu’elle a fait la connaissance de mon beau-père, qui s’est ensuite fait passer pour le père de l’enfant. Professionnellement, il travaillait comme mineur dans la construction de galeries et de centrales électriques. Puis, pour des raisons de santé, il a dû suivre une cure professionnelle. Il est probable que l’Armée du Salut l’ait alors soutenu financièrement. Celui-ci a toutefois interrompu prématurément la cure et est retourné auprès de ses proches. Il était désormais sans emploi, et les allocations de chômage n’existaient pas encore à l’époque. Toute la famille s’est donc retrouvée sans ressources. Ma mère devait subvenir seule aux besoins du ménage. Seul le médecin de famille était au courant de la situation précaire. Il a donc décidé d’envoyer également les garçons en cure et de les soumettre au contrôle de la tuberculose. En tant qu’aîné, j’étais sous tutelle et engagé. Lorsque mon beau-père s’est retrouvé au chômage, l’autorité de tutelle a même demandé à ce qu’il soit mis sous tutelle, que le ménage soit dissous et que les enfants soient placés. Heureusement, le beau-père a pu empêcher cela, il se savait dans son droit et s’est défendu. Déjà lors de la dernière grossesse de ma mère, l’autorité tutélaire avait insisté pour qu’elle se fasse supprimer. Elle s’est opposée à cette demande, mais a tout de même fait procéder à l’intervention en 1935. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le père était au service militaire. La mère a dû se débrouiller seule pour gérer la situation et les deux enfants. Ce n’était pas facile avec le rationnement alimentaire et le maigre salaire des femmes. L’allocation pour perte de gain pour les personnes effectuant leur service militaire n’existait pas encore. La fondation Winkelried pour les cas difficiles existait déjà à l’époque. Mais les personnes réellement dans le besoin n’en savaient rien et n’étaient pas informées, même si les commandants de compagnie étaient au courant. La mère a donc dû confier un autre garçon à un centre d’accueil. Même s’il y avait désormais un mangeur de moins à table, Schmalbart restait un invité. En 1949, le plus jeune a fait sa confirmation. Comme il n’y avait pas d’argent pour acheter de nouvelles chaussures à cette occasion, j’ai dû, en tant qu’aîné, échanger mes chaussures avec mon frère. J’ai acheté ces chaussures à Fribourg avec le pourboire de l’apprenti. Malgré un travail acharné, il manquait toujours le strict nécessaire. Selon les termes actuels, mes parents faisaient partie des woorking poor. Les pâtes, le pain et le café noir sans lait constituaient l’essentiel de l’alimentation. Il n’y avait que rarement assez pour plus. Lorsque la cousine venait nous rendre visite, la mère devait emprunter de l’argent au voisinage pour pouvoir acheter du lait. L’appartement de l’époque était un taudis. Les autorités étaient au courant, mais n’ont rien fait pour améliorer la situation de la famille. Il n’y avait pas d’eau courante dans la cuisine, les toilettes étaient situées à l’extérieur de la maison. Le sol de la chambre, fait de lames de sapin brutes, était traître, car le chiffon s’y accrochait toujours quand je balayais. Les parents avaient une mauvaise vie. Ma mère en souffrait encore plus, son beau-père la battait également. Même avec sa famille, elle continuait à avoir une vie misérable. Malgré cela, ma mère et mon beau-père sont restés ensemble jusqu’à la fin de leur vie. J’ai découvert plus tard que ma mère avait elle aussi été engagée comme enfant, qu’elle n’avait pas pu apprendre de métier et qu’elle avait dû rester servante. Elle aurait pourtant eu les qualités requises pour faire un apprentissage de commerce.

Départ avec un handicap

Je suis né en 1930 à Berne, enfant illégitime de Fritz Pilcher. Peu après ma naissance, j’ai attrapé une pneumonie. Une fois celle-ci guérie, j’ai été placée à la pouponnière d’Elfenau. Ce n’est que quelques mois après la naissance que la mère s’est mariée avec le prétendu père de l’enfant. Le 13 février 1931, l’autorité parentale vous a été formellement retirée par décision de la préfecture, parce qu’ils ne faisaient pas encore ménage commun et que les autorités considéraient que les soins apportés à l’enfant étaient insuffisants. La tutelle m’a placé pendant près d’un an chez des parents nourriciers à Lyssach. En décembre 1931, ma mère et mon beau-père m’ont à nouveau enlevé pour me ramener chez eux à Berne. Mais les autorités sont immédiatement venues me chercher pour me ramener dans ma famille d’accueil. Depuis cet événement, ma mère et mon beau-père ont cessé tout contact. Mes parents nourriciers avaient loué une petite exploitation agricole qu’ils exploitaient avec leurs quatre filles. Au printemps 1935, ils ont eux-mêmes acheté un domaine agricole plus grand à Aefligen. Dans cette famille, je me sentais bien entouré. Je ne savais pas encore ce qu’était un enfant placé, ni que j’en étais un moi-même.

Placés et marginalisés

Lorsque j’avais une dizaine d’années, une dispute a éclaté entre mes filles et moi alors que je faisais la vaisselle. Je les ai menacées de le dire à leur mère, mais les filles m’ont rétorqué : « Tu n’as pas de mère du tout ! » Mais maintenant, la paysanne réprimandait ses filles pour avoir révélé le secret.

De la chance dans la malchance

J’ai crié et pleuré et je me suis précipitée dans la cour, directement dans un arbre. J’ai crié encore plus fort, je ne comprenais plus rien au monde et j’avais envie de disparaître. Puis je suis retourné à la maison et j’ai pris le fusil long déposé derrière la porte d’entrée. Je voulais mettre fin à mes jours. Seulement, le fusil était plus grand que moi. J’ai essayé de mettre le canon dans ma bouche et d’appuyer sur la gâchette. J’ai encore cette scène en tête aujourd’hui. Heureusement, j’étais trop petit et mes bras trop courts. J’ai pensé que je pourrais tirer d’abord et atteindre ensuite le bout du canon. Le coup est parti, la balle a effleuré l’annulaire de ma main droite et s’est logée dans le plafond. La détonation m’a paralysé. La mère adoptive s’est précipitée, a pris le fusil et l’a remis à sa place. Je ne l’ai plus jamais repris. Mais je n’ai pas pu digérer ce qui s’était passé avant longtemps. A partir de ce moment-là, je me suis souvent caché dans la partie utilitaire de la ferme, parce que je cherchais une protection et que la maison me l’offrait. Quand on m’appelait, je restais silencieuse dans ma cachette. Les filles me cherchaient alors en vain. Si elles ne me trouvaient pas, elles prétendaient que j’étais en train de « traîner » quelque part dans le village. Mais je n’en avais jamais eu l’intention, de peur d’être battue au village.

Passer à côté de la mort

A Noël, je recevais toujours une paire de sabots, des chaussettes et une pomme. Pour que les sabots durent plus longtemps, le père adoptif faisait faire un cercle de fer autour des chaussures par le forgeron du village. Grâce à cela, ils entendaient toujours où j’étais. Et cela m’a sauvé la vie. J’avais huit ans. Le matin, j’allais à l’école, et pour le déjeuner, nous nous mettions à table dans le salon. Après le repas, les deux filles débarrassaient. Le père et la mère d’accueil restaient à table. Les parents d’accueil s’occupaient du courrier et lisaient les journaux. C’est alors que j’ai dit que je devais aller aux toilettes. La mère d’accueil m’a dit : « alors vas-y, mais je vais ouvrir ta braguette derrière. Et aux toilettes, fais attention à ta braguette ». Je suis sorti en courant du salon, j’ai traversé la cuisine, le couloir et le « Bsetzistein » en direction des toilettes. Mais je ne suis pas allé jusque-là. Après le « Bsetzistein », il y aurait encore eu le plancher en bois, puis un peu de ciment. Mais après le « Bsetzisteinboden », le silence s’est fait et Jean a disparu de la scène. Le père adoptif l’a bien sûr entendu et a réalisé que la fosse à purin était ouverte. Il avait épandu du purin le matin même et n’avait pas recouvert la fosse à purin. Le père adoptif s’est précipité vers la fosse à purin ouverte et a regardé en bas. Il vit trois petites pointes qui dépassaient légèrement du purin. Il m’a attrapé la main et m’a sorti de là. La mère adoptive et les filles ont été appelées et ont dû aller chercher de l’eau au puits devant la maison. Ils ont retiré mes vêtements et ont versé l’eau sur moi. Quand j’ai été propre, elles m’ont enveloppée dans des draps et m’ont portée dans le salon où elles m’ont assise sur le poêle. Et tout l’après-midi, l’ambiance était pesante. Ils savaient très bien que le père adoptif avait laissé la fosse à purin ouverte par négligence. Il n’y a rien dans le dossier sur cet incident, bien que les voisins de Steffen aient eux aussi tout entendu.

Demandé tôt

Je devais participer activement à tous les travaux dans les champs et à l’écurie. Heureusement, je me suis vite familiarisée avec les animaux et j’ai particulièrement apprécié le cheval, que j’ai pu guider et diriger. Oui, le cheval était gentil avec moi. C’était un magnifique cheval gris. C’est pourquoi on appelait ma famille d’accueil au village « Schümelipuur » et moi « Schümeli-Verdingbub ».

Détresse mentale

Comme la plupart des enfants placés, je mouillais mon lit. Comme les draps séchaient mal en hiver, je devais passer la nuit dans l’étable, sur la paille. Mais j’avais un compagnon fidèle, le chien de la ferme. Dans mon nouveau lieu de résidence, à Aefligen, j’étais particulièrement harcelé par le fromager et ses deux fils. Ces fils me guettaient sur le chemin du retour de l’école pour me battre. Il y avait cependant quelques familles dans le village qui me soutenaient et chez qui j’étais le bienvenu. Les visites des autorités étaient rares. Deux fois par an, l’assistante sociale, Mademoiselle Küry, se présentait et était bien disposée à mon égard. Je garde donc un bon souvenir d’elle.

Conséquences de la vaccination

Pendant ma scolarité, la vaccination obligatoire contre la variole a provoqué chez moi une terrible éruption cutanée qui m’a reléguée pendant quelques semaines à l’hôpital pour enfants Jenner à Berne. Après ma guérison, je n’ai plus été autorisé à retourner dans mon ancienne famille d’accueil. Pendant mon absence pour cause de maladie, mon tuteur avait déjà placé un autre garçon chez un paysan. J’ai été transféré vers un autre lieu d’accueil, où des difficultés sont apparues peu de temps après. Dès l’âge de quatre ans, j’ai été utilisé comme main-d’œuvre, régulièrement battu et puni.

Fuite, punition et harcèlement

Je me suis enfui, j’ai été arrêté le lendemain par la police et placé par mon tuteur dans un établissement de travail pour garçons difficiles. J’y suis resté jusqu’à ma sortie de l’école au printemps 1946. Le directeur, appelé le père de l’établissement, était un tyran. Il me donnait sans cesse des coups douloureux de bâton de saule sur les mains ou sur le fond du pantalon. Comme j’étais un élève moyen, j’étais rarement puni. Par contre, j’ai toujours été harcelé et mis à l’index parce que je mouillais mon lit. Les garçons qui mouillaient leur lit devaient se tenir le matin contre le mur de la salle à manger, pendant que leurs camarades prenaient leur petit-déjeuner sous leurs yeux. Ensuite, ils n’avaient droit qu’à des flocons d’avoine secs et à rien à boire de toute la journée. Je me débrouillais en étanchant ma soif avec l’eau de la cuvette des toilettes. Tard dans la soirée, les enfants qui faisaient pipi au lit ont été réveillés une nouvelle fois et envoyés aux toilettes. Le surveillant de service a alors découvert que j’avais eu des relations sexuelles avec un autre garçon, car il nous a trouvés tous les deux endormis dans le même lit. Le garçon plus âgé et plus fort m’avait incité à le faire. Et j’avais laissé faire l’agression sexuelle parce que ce co-étudiant me défendait toujours en cas de dispute.

Comment j’ai trouvé les « parents

Ce n’est qu’à l’âge de onze ans que j’ai fait la connaissance de ma mère et de mon beau-père, un dimanche. J’ai d’abord fait deux fois le tour de la maison en passant devant eux. La troisième fois, ma mère m’a crié : « C’est toi, Jean ? « Non, je suis Jean », ai-je répondu. Jusqu’alors, on ne m’avait pas appelé par mon nom de baptême, bien qu’il soit correctement mentionné dans les écrits et le bulletin scolaire. Ma mère avait eu trois autres garçons avec son beau-père. Deux d’entre eux vivaient à la maison, le troisième était, comme moi, placé dans une famille d’accueil. Après cette rencontre, j’ai continué à avoir des contacts avec mes proches, mais une véritable relation ne s’est jamais établie : « Les demi-frères étaient privilégiés, mais on s’est acharné sur moi ».

Comment je me suis débrouillé dans un centre de travail

Il y avait un ordre strict et nous, les garçons, avions différentes tâches. En huitième année, j’ai été affecté au groupe des faucheurs. J’étais le plus petit et le plus faible. Mais peu à peu, je suis devenu plus fort. Et bientôt, j’ai été affecté au fauchage des céréales. « Là, on était quelqu’un, et ce faisant, je réussissais à trouver ma place et à me redresser ».

Apprentissage professionnel par des voies détournées

Après l’école, j’aurais aimé commencer un apprentissage de mécanicien. Malgré la réussite du test d’aptitude, mon souhait n’a pas été pris en compte pour des raisons financières. C’est ainsi que je me suis retrouvé à nouveau dans une famille de paysans, comme valet de ferme. On m’a conseillé de m’orienter vers un autre métier ». En 1947, j’ai commencé un apprentissage de jardinier dans le Seeland. J’étais nourri et logé dans l’entreprise formatrice. A l’époque, on travaillait aussi le dimanche. Au bout de deux ans, le fils du maître d’apprentissage a commis des abus sexuels. A l’âge de 18 ans, j’ai volé la moto du deuxième fils. La virée nocturne s’est toutefois terminée contre un arbre en raison de la route cahoteuse et de mon manque d’expérience de la conduite. J’ai été blessé et la moto a été fortement endommagée. J’ai été réprimandé et enfermé dans ma chambre au premier étage. De là, je me suis échappé pour rejoindre mes « parents » dans l’Emmental. J’ai cherché du travail dans le village et j’en ai trouvé dans le bâtiment. Lorsque j’ai eu l’argent pour réparer ma moto (250 francs), je suis retourné chez mon ancien maître d’apprentissage et j’ai payé les dégâts causés. Le maître d’apprentissage voulait me garder, mais je ne voulais plus rester chez lui après les agressions sexuelles de son fils. Le tuteur m’a trouvé une autre place d’apprentissage à Villars-sur-Marly. Cela me plaisait et le maître d’apprentissage était également satisfait de moi. Mais je n’ai jamais reçu le salaire promis. En revanche, je recevais suffisamment de pourboires de la part des clients. Et j’ai même bien réussi l’examen de fin d’apprentissage. J’ai ensuite occupé un emploi saisonnier près de chez mes parents. En juillet 1950, j’aurais dû entrer à l’école de recrues. Je l’ai repoussée pour pouvoir enfin quitter la tutelle ».

Fin de la tutelle et fuite en France

« Avec ma demande de libération de la tutelle, j’ai également demandé mon livret d’épargne bancaire. Les deux demandes ont été acceptées, mais le compte était vide. Je suis parti en direction de Paris à vélo et sous la tente. Lorsque je suis rentré en Suisse en 1952, le chômage régnait et trouver un emploi dans une jardinerie était presque impossible. C’est pourquoi j’ai accepté les emplois les plus divers pour pouvoir subvenir à mes besoins ».

Formation continue et travail indépendant

« Comme je pouvais travailler dans des garages, je suis aussi devenu moniteur d’auto-école. Faute d’argent, j’ai pris une camionnette en échange d’un élève et j’ai commencé à me lancer dans ce secteur

. C’était le bon moment et je me suis lancé dans l’aventure. Très vite, je me suis retrouvé avec un parc de véhicules, ce qui m’a permis de me lancer dans le transport international. Bientôt, j’ai même eu des commandes pour l’Orient. Les camions n’étaient pas les seuls à souffrir, la famille aussi. En 1983, j’ai quitté le logement commun et ma femme. En 1987, j’ai divorcé. C’est ma vie, avec des hauts et des bas. Depuis l’arrêt de l’activité de transport, je suis retraité et j’espère vivre encore quelques belles années ».

Réécriture du texte : Walter Zwahlen

Rita Soltermann

Je suis née le 31 décembre 1938 à Burgdorf. Ma mère était femme au foyer, mon père travaillait comme paveur, il était employé par la ville de Burgdorf. Malheureusement, ce travail, qui était certainement très dur, n’était pas favorable à sa santé, car il était très souvent malade à l’hôpital, si bien qu’il est mort le 28 février 1943 à l’âge de 34 ans à l’hôpital de l’île de Berne. J’étais la deuxième aînée de quatre enfants, mon frère est né en 1937, moi en 1938, mes sœurs Käthi en 1940 et Doris en 1941. Nous avons tous reçu une assistance. En raison de la maladie de mon père, nous avons été soutenus par l’assistance publique pendant un certain temps déjà, selon les dossiers de l’époque.

Lire la suite

Bien que ce ne soit pas de notre faute, c’était déjà la première marque dans notre vie. Notre mère s’est remariée peu de temps après et notre première demi-sœur est née en mai 1944, suivie de trois autres enfants.

Notre beau-père ne s’entendait pas avec nous, les enfants d’un premier mariage. Il ne nous aimait pas non plus et a donc exigé de l’autorité tutélaire un placement pour nous quatre. C’est ce qui s’est passé cette année-là. Pour moi, c’était le 12 octobre 1944. Comme nous avions été placés dans des endroits différents, nous nous sommes vus au maximum deux ou trois fois pendant notre scolarité. Je n’ai vu ma plus jeune sœur pour la première fois qu’à l’âge de 68 ans. Elle ne savait même pas qu’elle avait trois autres frères et sœurs et que nous avions été engagés de la même manière qu’elle.

J’étais la plus jeune d’un total de 14 enfants placés au cours des années dans ce lieu d’accueil. Ces petits paysans de l’Emmental n’avaient pas d’enfants, et sans les nombreux enfants placés, le travail sur les pentes raides n’aurait pas été possible. Nous remplacions les servantes et les valets nécessaires et devions vraiment travailler dur. La famille paysanne recevait encore les frais de pension des autorités de tutelle. Pour moi, c’était 360 francs par an. Une forme de subvention importante à l’époque. Dans cette ferme, il n’y avait pas d’eau courante dans la cuisine ni d’électricité dans la maison. A la moindre infraction, nous recevions une gifle de la mère nourricière, ou alors il fallait baisser son pantalon dans l’étable, et le batteur à tapis était alors utilisé sur les fesses nues. Nous devions également dormir à deux dans un lit de largeur normale. J’ai fait pipi au lit jusqu’en cinquième année, comme tous mes frères et sœurs. La chambre n’était pas chauffée, avec des fleurs de glace sur les fenêtres en hiver. Nous mangions simplement, mais suffisamment. Nous n’avions le temps de faire nos devoirs que le dimanche.

Du lundi au samedi, il fallait travailler dur. Nourrir et nettoyer les poules et les cochons avant l’école. Ensuite, aller à l’école sans se laver et en sentant mauvais, être harcelé et taquiné par quelques camarades de classe. Un seul professeur était impartial. Comme nous ne pouvions pas apporter de saucisses ou d’autres friandises, les enfants de paysans étaient privilégiés. Les vêtements, nous devions les faire porter par les plus âgés. Il n’y en avait que pour l’examen. Nous les avons choisis suffisamment grands pour qu’ils nous aillent encore à l’examen suivant. Je n’ai jamais vu le curateur qui écrivait tous les deux ans les rapports me concernant. Mais un certain Monsieur Stucker passait tous les deux ans. Je devais montrer mes bulletins et ouvrir mon armoire. Il avait droit à un bon goûter. La note de dossier de deux ans contenait toujours le même texte : elle est une bonne enfant, elle est tenue de travailler, les parents d’accueil remplissent le devoir qui leur est imposé, son dossier scolaire peut être qualifié de bon, il pourrait être meilleur. Comme j’étais trop petite et trop maigre, et que j’avais un long et raide chemin à parcourir pour aller à l’école, je n’ai pu aller à l’école qu’à bientôt 8 ans et n’ai terminé ma scolarité obligatoire qu’à 16 ans et demi.

Je voulais devenir coiffeuse, mais j’aurais dû quitter la Gohl pour Waldstatt, dans le canton d’Appenzell, où ma mère, mon beau-père et leur famille habitaient depuis des années, et de là, me rendre chaque jour à Saint-Gall pour y faire mon apprentissage. Dès notre plus jeune âge, nous avons été vendus. Maintenant que j’étais à moitié adulte, je devais y retourner, qui pourrait le comprendre ? L’essentiel était que les responsables puissent s’occuper de moi et que leur problème soit résolu ! Nous avons tous de très bonnes relations avec nos beaux-frères et sœurs. La seule alternative était l’année d’apprentissage ménager pour un salaire de 15 francs par mois. Cela signifiait travailler chez un pasteur de 6 heures du matin à 7 heures du soir, voire plus. Sa femme travaillait en partie et était avare, mais lui était gentil. Ils avaient des enfants en bas âge et j’avais plaisir à m’en occuper, j’avais l’habitude de travailler, et là, ça me plaisait. Ensuite, j’ai encore travaillé un an chez un médecin au même endroit, dans le ménage. Plus tard, j’ai travaillé dans un bureau comme auxiliaire. L’idée d’un apprentissage professionnel était définitivement écartée et je devais me débrouiller seule, sans aucune aide.

A 19 ans, je suis tombée enceinte. L’autorité de tutelle est immédiatement intervenue à nouveau. On m’a demandé d’abandonner l’enfant, car ce n’était qu’un fardeau pour une jeune fille de 19 ans. Il y avait tant de parents adoptifs qui souhaitaient avoir un enfant, et l’enfant aurait alors un avenir sûr. Certainement mieux que moi, puisque je ne gagne pas assez d’argent. Mais je m’y suis opposée bec et ongles. Je connais désormais des femmes qui n’ont pas eu la même force pour se défendre et qui ont dû en souffrir toute leur vie parce qu’elles ne savaient pas où était passé leur enfant. Faire chanter les jeunes filles mineures et célibataires était une pratique courante et coûtait bien moins cher aux autorités. A l’époque, c’était encore une honte pour une mère célibataire d’avoir un enfant illégitime. Lors d’une visite à Langnau, j’ai retrouvé mon ancien ami et nous sommes tombés amoureux. Nous nous sommes mariés et sommes encore heureux ensemble aujourd’hui. Nos quatre enfants ont grandi et nous ont donné huit petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. Nous avons une belle relation d’amour et sommes souvent tous ensemble. Nous vivons dans notre propre maison, que nous avons construite à la sueur de notre front. Mais l’enfance volée restera présente dans ma mémoire jusqu’à la fin de ma vie.

Rudolf Züger

Je suis né le 23 février 1942 et je suis le deuxième plus jeune enfant. Avant moi, quatre sœurs, une demi-sœur et deux frères étaient déjà venus au monde. Plus tard, j’ai eu une sœur cadette. Ma mère était une enfant adoptée. Mon père, qui n’avait pas fait d’apprentissage, est resté ouvrier avec différents petits boulots temporaires. Au moment de ma naissance, il était justement employé à Oberägeri comme piqueur de tourbe. J’ai passé les 16 premiers mois dans le cercle familial. Comme le salaire ne suffisait nulle part pour la famille nombreuse, le père a essayé de se débarrasser de tous les enfants et de les placer dans un foyer pour enfants.

Lire la suite

Il s’agissait soi-disant pour lui de donner une bonne éducation catholique. Dans le désormais célèbre foyer de Fischingen, il a trouvé une place pour cinq d’entre nous. J’ai d’abord atterri dans la section des nourrissons. Il s’avéra bientôt que le père ne payait pas la pension promise. Et la commune d’origine refusait de prendre en charge les frais.

Finalement, nous nous sommes retrouvés à l’hospice. Comme je mouillais mon lit, j’y ai subi à plusieurs reprises des punitions draconiennes. Lorsque j’étais petit, on m’obligeait à laver moi-même les draps sales et, en guise de punition, on m’enfermait dans l’étable avec la grosse truie noire. Je souffrais d’une peur bleue. Le soir, on me mettait souvent sur une casserole, on me menaçait, mais on m’oubliait, si bien que je ne me couchais pas de la nuit. Les coups n’étaient pas rares non plus. En hiver, on me reléguait dans la basse-cour, mal vêtu. Un passant m’y a découvert, m’a fait sortir et m’a emmené à l’hôpital de Lachen, à moitié gelé.

Ensuite, je suis allée au foyer St-Joseph à Bremgarten. La supérieure était bonne avec nous, les enfants. Mais la nonne du service était mal disposée à mon égard et me harcelait. Elle me donnait des chaussures trop petites, dans lesquelles je me blessais. Parce qu’un camarade de classe m’a poussé en elle lors d’une douche commune, elle est devenue furieuse, m’a traîné dans la salle de bains située plus haut, m’a jeté dans l’eau glacée et a pratiqué le waterboarding. Choquée, j’ai ensuite voulu me jeter dans le vide depuis le toit du foyer pour mettre fin à ce calvaire. Une autre infirmière, qui s’est aperçue de mon intention, m’a attirée en terrain sûr grâce à un camarade de classe qui m’était sympathique et à une pomme. Sous la fausse promesse d’une excursion, on me ramena le lendemain à Fischingen, sans me douter de rien. J’y suis resté de la quatrième année jusqu’à ma sortie de l’école.

Dans les rapports du tuteur, on me qualifiait année après année de débile, de mauvais élève, de paresseux et d’irascible. Ici aussi, le fait de mouiller mon lit m’a valu une honteuse exhibition devant mes camarades. En guise de punition, j’effectuais toujours divers travaux de nettoyage et de ménage. En fait, je voulais devenir prêtre ou infirmier. Mon tuteur m’a objecté des défauts de caractère et un manque d’intelligence. J’ai donc été placé chez un paysan de Ruswil.

Chez ce paysan qui, en plus de ses deux propres enfants, employait encore deux autres enfants placés, la corvée a recommencé. A 4 heures du matin, je devais à nouveau sortir pour aller brouter. La plupart du temps, la corvée durait jusqu’à 22 ou 23 heures. Comme repas, je recevais la même chose que le chien de la ferme. En plus, la fermière prétendait que je l’avais agressée. Dans cette nouvelle misère, où je ne savais pas comment me défendre, l’idée du suicide m’est venue une deuxième fois. J’ai alors été placé à Beromünster comme homme de main dans une famille d’accueil. Dans cette entreprise unipersonnelle de poêlerie, de construction de poêles et de cheminées et de carrelage, j’ai continué à être exploité et sollicité au-delà de mes heures de travail habituelles pour de nombreux travaux supplémentaires dans la maison, les soins aux poules et aux lapins, le jardinage et les services de fossoyeur. Au moins, j’étais à la table familiale, je recevais les mêmes repas et j’étais en quelque sorte un membre de la famille.

Au bout de trois ans, l’assistante sociale s’est présentée un jour et m’a proposé de faire un apprentissage d’infirmier. L’arrière-pensée était de faire de moi un serviteur bon marché pour l’hôpital qui m’était attribué. C’est là que j’ai été abusé sexuellement par le garçon de bureau. Un jour, la troisième sœur m’a appelé pour m’inviter à son mariage. La participation m’a cependant été interdite. Après l’échec d’un éventuel apprentissage de cuisinier, j’ai cherché mes parents avec l’aide d’un collaborateur et suis retournée chez eux. Mais c’est là que l’enfer a recommencé. Mon père a travaillé contre moi, m’a fait perdre plusieurs emplois et m’a un jour mis à la porte. J’ai répondu à l’offre d’emploi de gardien de fauves au cirque Knie et j’ai été engagé, bien que j’aie fait l’objet d’un avis de recherche de la part de la tutelle. J’ai été honnête et j’ai témoigné que je n’avais pas peur des prédateurs, mais des autorités et des bipèdes, oui. J’ai pu y travailler pendant deux saisons.

Comme mon patron a déménagé en Italie avec ses animaux pour un nouvel engagement, je n’ai pas pu l’accompagner à cause de l’absence de papiers et de la chasse à l’homme toujours en cours. Je suis ensuite retourné chez un paysan pour une courte période. Malgré la résistance initiale de mon tuteur, j’ai réussi à me libérer définitivement de ce carcan. Plus tard, j’ai tout de même suivi de ma propre initiative une formation d’infirmier et un apprentissage de typographe. Ce que je ne pardonnerai jamais à mon tuteur, c’est qu’il ne m’a pas accordé l’aide médicale d’urgence à plusieurs reprises dans diverses situations d’urgence. Je souffre encore aujourd’hui de mes problèmes de santé et de mes déficiences physiques. De même, il a voulu m’interner dans la clinique psychiatrique où il m’avait déjà inscrit, juste avant de me libérer de ma tutelle.

Paul Noir

En 1972-76, Paul Schwarz a été placé par l’autorité de tutelle chez d’horribles paysans de la commune de Belp, suite au divorce de ses parents. C’est incroyable tout ce qu’il a dû subir et vivre. Bien que très intelligent, on le considérait comme le dernier des serviteurs, on le laissait à peine faire ses devoirs, si bien qu’il termina l’école secondaire avec des notes inférieures à ce qu’il aurait mérité. Après son apprentissage de paysagiste, Paul Schwarz a émigré au Canada, laissant derrière lui une enfance difficile et un souvenir amer de la Suisse, se mettant à son compte et rattrapant également le diplôme universitaire qu’il avait manqué.

Lire la suite

Je suis né le 30 mai 1960 à l’hôpital de district de Münsingen. Ma mère était mariée en secondes noces avec mon père. Elle avait déjà trois filles de son premier mari. Celles-ci avaient été placées dans des foyers ou des familles d’accueil. J’ai donc grandi sans frères et sœurs directs. Mon père avait une ferme de taille moyenne en fermage dans la commune de Berne. Berne était aussi mon lieu d’origine. J’ai commencé l’école primaire en 1967. Le mariage de mes parents était en crise depuis un certain temps déjà, et ils ont divorcé en 1971. De 1969 à 1980, j’ai été placé sous la responsabilité d’un tuteur officiel. Comme ma mère n’était pas considérée comme capable de s’occuper de moi et que mon père, en tant que paysan célibataire, n’en était pas non plus capable, j’ai été placé au Brünnenheim sur le Dentenberg, où je suivais l’école interne. Mes parents pouvaient me rendre visite une fois par mois pendant quelques heures au foyer. Là-bas, le professeur de l’école secondaire s’est efforcé de me faire passer l’examen d’entrée à l’école secondaire, que j’ai d’ailleurs réussi. Du printemps à l’automne 1972, j’ai fréquenté l’école secondaire de Worb. Comme j’habitais à une distance considérable de l’école secondaire, on devait me conduire en voiture, ce qui ne se passait pas toujours très bien. Le directeur de l’établissement a alors dit au tuteur qu’ils ne pouvaient plus le faire et qu’ils devaient chercher une autre place pour moi. Mais ils voulaient d’abord voir si j’allais rester dans le secondaire, car les six premiers mois n’étaient que provisoires. J’ai passé la période de probation et c’est ainsi que le tuteur m’a placé à l’automne 1972 chez un couple de paysans sans enfants dans le Gürbetal. De là, je pouvais me rendre à vélo à l’école secondaire de Belp. J’avais de bonnes relations avec mes camarades de classe et, bien que je n’y sois pas resté jusqu’à la fin de la neuvième année, je reçois encore aujourd’hui les invitations pour les réunions de classe et j’ai même pu m’arranger pour participer à deux d’entre elles.

Les parents d’accueil étaient très durs avec moi. Je devais travailler comme un valet de ferme. Réveil à 5h30, d’abord l’étable, puis l’école. Les corvées aussi à midi, puis de nouveau à l’école, et même les après-midi sans école, jamais sans travail. Après l’école, à l’étable, « repas de midi », puis préparation à l’étable. A 20h30, les lumières étaient toujours éteintes, sauf s’il y avait encore du travail tardif à faire, comme par exemple rentrer le foin ou la paille en été. Cela se passait ainsi, été comme hiver, les dimanches et les jours ouvrables. Même quand il n’y avait pas de travail, on veillait toujours à ce que je n’en sois pas privé. Par exemple, pendant des hivers entiers, chaque après-midi de libre, j’ai coupé tout le bois de chauffage pour nous et pour la grand-mère qui habitait à l’étage supérieur, d’abord à la scie à main, puis je l’ai fendu à la hache. Il n’a jamais été question que l’on puisse faire la même chose en quelques heures avec une fraiseuse à table. On ne pouvait et ne voulait tout de même pas me donner congé l’après-midi !

Bien sûr, il y avait aussi des tas de fessées. Un petit exemple : pendant que les parents d’accueil faisaient la sieste, mes « corvées de midi » consistaient à nourrir le chien, à abreuver les trois chevaux, car il n’y avait pas d’abreuvoir automatique dans l’écurie, à nettoyer les vaches, les bœufs et les veaux et à balayer la place du bas. Une fois, peu après que je sois remontée à la maison, la mère est allée dans les écuries du bas. Malheureusement, le chien avait entre-temps laissé un petit cadeau. Elle pensait que c’était un exemple de plus que j’étais trop paresseux pour garder les choses propres. Elle m’a immédiatement appelé. Une fois en bas, elle m’a pris par les cheveux, m’a mis le visage dans la crotte de chien et m’a frappé de sa main libre. Heureusement, un voisin qui passait à vélo et qui l’a vue me maltraiter lui a crié quelque chose et a ainsi mis fin à tout cela.

Bien sûr, j’étais toujours coupable de tout et je faisais toujours tout de travers. Il y avait des coups quand les bottes en caoutchouc se cassaient, des coups quand le balai de riz était trop usé d’un côté, des coups quand je mettais la houe éclair dans le poêle à bois pour allumer le feu par devant au lieu d’enlever la plaque de cuisson et de l’insérer par le haut, il y avait des coups quand les chevaux ne brillaient pas assez après le brossage, etc. etc.

La punition préférée de la paysanne était de m’attraper par les cheveux et de me secouer dans tous les sens. Mais cela avait pour conséquence qu’elle m’arrachait les cheveux « à la pelle ». Il est aussi arrivé que mes camarades de classe se moquent de moi à cause de cela. « Ils m’ont demandé : « Est-ce que je vais devenir chauve ? Comme il me manquait tellement de cheveux sur la tête, on voyait parfois jusqu’au cuir chevelu. Le coiffeur a lui aussi regardé ma tête pendant un long moment, puis a demandé à un autre collègue, car il pensait que j’avais la gale. Comme un peu de cuir chevelu accompagnait parfois les cheveux, des croûtes de sang se formaient à cet endroit. La fermière aimait aussi me donner des coups de cravache. Pendant qu’elle me tenait les cheveux de la main gauche pour que je ne puisse pas m’enfuir, elle me les faisait passer sur l’arrière avec la main droite. Bien sûr, la peau de mon derrière était ensuite toujours pleine de stries sanguinolentes, et parfois la peau s’est même déchirée. C’était toujours un problème de pouvoir cacher ces marques en faisant de la gymnastique. La douche était donc exclue et une seule fois, un camarade de classe m’a interpellé à ce sujet.

La méthode de châtiment préférée du constructeur était de me gifler. Je devais toujours me tenir bien droite devant lui pour qu’il puisse me frapper de plein fouet. Si j’essayais de me défendre ou si je me penchais en arrière, la procédure était répétée jusqu’à ce qu’il soit satisfait et pense que c’était une bonne « claque ».

Une fois par mois, pendant le week-end, je pouvais aller alternativement chez mon père ou chez ma mère. Mais pour mes parents d’accueil, mon père n’était qu’un petit constructeur de merde, et ma mère, qui avait eu toute sa vie des problèmes psychiques et qui touchait donc une rente AI, n’était rien d’autre qu’une sale pute paresseuse. Moi, le produit d’un tel mariage, je ne valais rien, et je n’arriverais peut-être pas à faire autre chose sur le plan professionnel que de devenir proxénète. La paysanne était catholique et originaire de Suisse centrale, elle ne voyait que le côté sexuel de beaucoup de choses. Mais elle était elle-même très inhibée sur le plan sexuel, ce qui, comme j’ai dû le constater plus tard, a beaucoup frustré son mari. Elle m’a toujours reproché d’être sadique et de ne la mettre en colère que par méchanceté, car cela me procurait une satisfaction sexuelle. Elle essayait toujours de me surprendre en train de me masturber, sautait soudainement dans la salle de bain, arrachait le rideau pendant la douche ou faisait irruption dans ma chambre tard le soir et m’arrachait les couvertures. En tant qu’écoliers de 12 ans, nous avons bien sûr déjà parlé de l’une ou l’autre chose dans la cour de récréation, mais j’ai encore dû trouver quelques informations dans un dictionnaire scolaire. On m’a menacé à plusieurs reprises de me castrer préventivement pour que je ne puisse pas mettre moi-même des enfants au monde. A posteriori, cette menace n’était certainement pas sérieuse, mais à 15 ans, j’avais déjà vécu bien des choses et je ne le savais pas. Mais ils ont réussi à me rabaisser au maximum, à renforcer mon horreur et mon sentiment d’infériorité.

A l’école, je n’ai pu m’en sortir que comme ça. Souvent, cela ne suffisait pas pour faire ses devoirs. Mes bulletins scolaires étaient certes toujours suffisants, ce qui m’a permis de poursuivre mes études secondaires, mais jamais très bons. C’est ainsi que le conseiller d’orientation s’est étonné, après avoir mesuré mon QI, de la raison pour laquelle j’avais de si mauvais bulletins, car les enfants avec mon intelligence arrivaient généralement au « gymnase » et plus tard à l’université. Ce qui est apparu deux ans plus tard dans le rapport de la tutelle.

J’ai enfin pu consulter ces dossiers en janvier 2011 avec l’aide de l’association « netzwerk verdingt ». On pouvait y lire, entre autres, d’après l’enquête menée auprès des parents d’accueil, citation du 31 janvier 1974 : « …qu’il est un peu à l’aise et oublieux. Ils auraient également souvent du mal à lui faire faire ses devoirs ». Et du 5 mars 1976 : « il est d’un caractère très fermé, souvent aussi distrait, ce que les parents nourriciers interprètent alors comme un manque de sincérité et de volonté ». Dans les dossiers, j’ai également pu lire qu’en 1976, ils recevaient pour moi une allocation de soins de 300 francs par mois, plus les primes d’assurance maladie.

Mon sort a certainement été discuté dans le voisinage, mais personne n’a voulu l’améliorer. Le paysan était membre de différentes associations et commissions, il jouissait d’une bonne réputation en général, on ne voulait sans doute pas s’en mêler pour un garçon à charge et risquer une dispute. Mais je me souviens de deux événements. Une fois, j’ai entendu le frère de la fermière se disputer avec elle lors d’une visite à la ferme et lui dire que la façon dont ils me traitaient n’était pas normale. Il est alors sorti en trombe de la maison, a fait monter sa famille dans la voiture et est rentré chez lui. Nous n’avons plus eu de nouvelles de lui pendant longtemps. Une autre fois, un retraité, un voisin qui venait presque tous les jours prendre le café chez nous, qui voyait et entendait des choses, a fait une remarque similaire. Lui non plus n’est plus revenu à la maison pendant de nombreux mois.

Une nuit de l’été 1976, les veaux se sont échappés du pâturage. J’étais déjà au lit lorsque le fermier est rentré d’une réunion et l’a remarqué. Furieux, il a fait irruption dans ma chambre et m’a tiré du lit pour que je l’aide à les attraper. Bien sûr, il m’en a voulu et j’ai reçu une bonne raclée. Lorsque je me suis recouchée après cela, j’ai su que cela ne pouvait plus durer. J’ai décidé de m’enfuir la nuit même, j’ai enfilé mes vêtements, je suis passé par la fenêtre et je suis allé à vélo chez mon père. Mais par peur, je ne me suis pas montrée à mon père jusqu’à ce qu’il reçoive un téléphone au « Zmorgen » de Belp. Il s’est alors adressé au tuteur officiel et a obtenu la fin du placement. Jusqu’au printemps 1977, j’ai vécu avec mon père à la ferme et j’ai fréquenté l’école secondaire de Bümpliz. Pour les repas, j’allais à tour de rôle chez les deux sœurs de mon père, qui habitaient tout près. Au printemps 1977, j’ai commencé mon apprentissage de jardinier paysagiste. Comme plusieurs apprentis suivaient leur formation dans la même entreprise, nous étions logés dans des chambres appartenant à l’entreprise. Les repas et le logement étaient facturés et nous recevions un petit salaire d’apprenti. Je passais les week-ends chez mon père. Après l’apprentissage, j’ai continué à travailler en 1980 avant et après l’école de recrues pour gagner un peu d’argent. En 1981, je me suis envolé pour l’Amérique du Nord et j’ai rendu visite à un paysan suisse au Manitoba, au Canada, dont je connaissais le père depuis l’apprentissage. J’ai d’abord aidé ce dernier à semer les céréales, puis à les récolter en automne. En été et l’hiver suivant, j’ai voyagé à travers le Canada et les États-Unis. Le pays et les gens m’ont beaucoup plu. La société était plus ouverte qu’en Suisse et j’y ai vu l’occasion de tourner le dos à mon ancienne vie. Lorsque je suis rentré en Suisse à la fin de l’hiver 1982, j’ai immédiatement déposé une demande d’immigration à l’ambassade canadienne. En été 1982, j’ai définitivement émigré au Canada. En 1985, j’ai créé ma propre entreprise d’horticulture au Manitoba, que je dirige encore aujourd’hui. Je me suis mariée en 1992, nous avons eu une fille en 1993 et un fils en 1996. Comme il fait un froid de canard chez nous en hiver, ce qui rend l’horticulture impossible, je travaille comme moniteur de ski dans une petite station voisine.

Avec les quelques personnes à qui j’ai raconté ma vie depuis lors, une question similaire revient toujours : « Pourquoi n’en as-tu jamais parlé à personne ? » C’est une question que je me pose également à moi-même aujourd’hui. Si je peux faire une comparaison, c’est avec un chien maltraité qui a été enchaîné toute sa vie. Comme il ne peut pas s’enfuir et que son esprit combatif a été extirpé à coups de poing dès son plus jeune âge, il se cache tant bien que mal dans un coin et subit les coups en gémissant.

Je voulais toujours quitter la vallée de la Gürbe d’une manière ou d’une autre, je calculais avec impatience dans ma tête les jours, les heures, voire les minutes et les secondes jusqu’à ce que l’école soit terminée et que je puisse partir pour une place d’apprentissage ou ailleurs. Mais j’essayais aussi toujours d’être bonne, de travailler dur, pour ne pas être une telle déception pour les parents d’accueil. J’étais toujours en colère contre moi-même lorsque je faisais quelque chose de mal. De cette colère est née une irascibilité que je n’ai pas encore totalement surmontée. Au fond de moi, j’aimais mes parents adoptifs et j’essayais désespérément d’être aimé d’eux, car ils étaient les seuls que je pouvais aimer. La comparaison avec un chien maltraité qui, malgré les abus, reste toujours fidèle à son maître, est ici aussi appropriée. C’est sans doute aussi la raison pour laquelle j’ai subi les abus sexuels du fermier. Une relation d’amour avec mes vrais parents, telle que je l’ai eue dans ma petite enfance et jusqu’à l’âge de huit ans, n’existait plus depuis longtemps et était presque impossible en raison du peu de possibilités de visites.

Bien que leur enfance se soit déroulée différemment et qu’ils l’aient décrite différemment, j’ai constaté des sentiments et des expériences similaires dans les biographies des autres anciens enfants placés du réseau-verdingt. Quel sentiment d’impuissance lorsque l’on n’est qu’un « garçon » ou une « fille » en tant qu’enfant placé, alors que les enfants biologiques bénéficient de la « chaleur du nid » de leurs parents et que l’on ne reçoit rien soi-même.

L’agriculteur est décédé en 1982 d’une attaque cérébrale alors qu’il n’avait pas encore 50 ans. Elle est morte de leucémie en 1989. Je me suis tenu devant sa tombe et j’ai prononcé les mots : « Je vous pardonne », car on dit que si tu ne pardonnes pas à tes bourreaux, ils te maltraiteront émotionnellement pour le reste de ta vie. Mais pendant les quatre années où j’ai été engagée là-bas, ce qui s’est passé a laissé trop de cicatrices sur mon âme. J’ai bien prononcé les mots, mais je sais qu’au fond de mon âme, les dommages causés sont trop importants, je ne pourrai jamais leur pardonner complètement. En ce sens, les abus subis n’ont pas cessé pour moi jusqu’à aujourd’hui.

Hugo Zingg

Hugo Zingg est né en 1936 dans le quartier de la Matte à Berne, dans une famille d’ouvriers. Son père était mécanicien. Peu avant d’entrer à l’école, erbis a passé ses premières années d’enfance dans un soi-disant foyer pour enfants à Kleindietwil en Haute-Argovie. Le propriétaire, un coiffeur, avait pris en charge plusieurs enfants étrangers en échange d’une pension. Durant l’hiver 1942/43, il a été placé dans une ferme de taille moyenne dans la vallée de la Gürbe. Il a été affecté à tous les travaux des champs, du ménage et de l’étable. Il dormait dans une grange sombre et non chauffée avec le jeune valet de ferme qui avait déjà été placé avant lui.

Lire la suite

Le matelas du lit commun était constitué d’un remplissage de paille dans un tissu de jute grossier. Toute l’infrastructure de la ferme était ancienne, mais bien entretenue. Dans la partie habitable, il y avait la cuisine avec cheminée, le salon et la chambre à coucher des paysans, et au-dessus, deux galeries. Le chauffage se faisait au bois. Je devais porter le bois à la cuisine, allumer le feu, faire bouillir l’abreuvoir à cochons, laver la vaisselle, nettoyer les sols, battre les tapis. Aider à brouter dans les champs, nourrir les chevaux, les vaches et les cochons à l’étable, leur donner du fumier, ainsi qu’aller à la fromagerie avec le lait.

En hiver, mon trajet pour aller à l’école prenait entre ½ et ¾ d’heure, selon la quantité de neige. En été, je devais d’abord apporter le repas de midi aux gens dans les champs. En raison de la longueur du trajet et de la courte pause de midi à l’école, je n’avais souvent pas le temps de manger. En hiver, c’était la même chose quand on allait couper du bois dans la forêt. Jusqu’à ma confirmation, je n’ai jamais eu de nouveaux vêtements ou de nouvelles chaussures. Je devais en porter des anciens, généralement dans des tailles trop petites. Il n’y avait pas non plus de sous-vêtements, on enfonçait simplement la chemise dans le pantalon. Je trouve extrêmement préoccupant que l’on puisse constamment exploiter un enfant par un travail qui n’en finit pas. A mes yeux, c’est un crime. L’épanouissement en tant que personne a été systématiquement étouffé. Je n’avais de bonnes relations qu’avec les animaux. Au lieu d’avoir des droits et des possibilités de développement, j’ai reçu des coups et des réprimandes.

Il n’y a que sur le chemin de l’école que j’avais des moments où je jouissais d’un peu de liberté. J’allais à l’école pour les professeurs et parce qu’il fallait aller à l’école, l’apprentissage était secondaire. J’ai obtenu mes propres skis grâce à l’enseignant de Pro Juventute. Pour les paysans, cette dépense était inutile pour un garçon placé. Au lycée, nous avons eu un jeune professeur qui a fait beaucoup de sport avec nous. Mais les sorties scolaires à vélo étaient taboues pour moi. J’ai manqué x heures d’école à cause du travail à la ferme. Aucune de ces absences n’est mentionnée dans mon bulletin scolaire. A Noël, les enseignants étaient toujours soudoyés par de riches cadeaux en nature. Toute mon enfance a été un éternel recommencement dans un monde irréel, cloisonné, avec ses propres lois. Ainsi, lors de mon repas de confirmation, on m’a servi la choucroute que je n’aimais pas. Les paysans eux-mêmes allaient manger des plats raffinés à l’extérieur.

La fermière préférait me châtier plusieurs fois par semaine avec une lanière de cuir. De plus, je mouillais mon lit. Tout incident désagréable, toute maladresse était à ses yeux clairement de ma faute et entraînait des coups. A partir de la 8e année, la fermière déléguait les punitions au paysan. Celui-ci simulait la procédure avec moi dans le tenn, il tapait sur quelque chose et je criais. La fermière ne nous a jamais découverts dans cette comédie, mais elle se délectait des réprimandes. Elle était en fait psychiquement malade. Elle souffrait en outre de mégalomanie, terrorisait son mari, son fils et ses domestiques, soudoyait le corps enseignant, le policier, donnait des ordres dans le village et faisait étalage des biens de la ferme.

Suite au suicide du jeune serviteur qui, comme moi, avait été exploité sans vergogne et s’était donc réfugié dans l’alcool, les services officiels ont pris conscience de la situation vers la fin de ma scolarité et m’ont retiré de là. Un jour, j’ai dû prendre le train seul pour me rendre à l’orientation professionnelle à Thoune. Par peur, j’ai échoué aux différents tests, car je tremblais. Un jour plus tard, on m’a envoyé chez un médecin qui ne connaissait pas ma situation. Il n’a pas non plus compris que j’étais complètement perplexe et que je ne me doutais de rien lorsqu’il a voulu m’expliquer. Ensuite, on a décidé par-dessus ma tête que je devais apprendre la plomberie. La fermière fait alors encore régner la terreur psychologique en peignant mon avenir sous les couleurs les plus noires, en me reprochant de mouiller mon lit et de me comporter comme je l’avais fait jusqu’alors.

Je suis arrivé chez un maître d’apprentissage dans le Seeland, nourri et logé dans l’exploitation. Là-bas, j’ai de nouveau été exploité en ce sens que je n’avais pas de temps libre et que je devais retourner à la ferme pendant les vacances et à Noël, où j’étais le bienvenu pour effectuer des corvées lors du réaménagement de la fromagerie. Comme je n’avais pas le temps d’étudier pour l’école des métiers, un jour, un homme de la commission d’apprentissage est venu voir le maître d’apprentissage et a mis fin au contrat d’apprentissage. J’ai alors été placé pendant plusieurs mois au Bächtelenheim de Wabern. J’y ai travaillé à la menuiserie, au jardinage et à la ferme. Le directeur était un petit-fils d’Albert Anker et il était très correct avec moi, mais il a compris que je n’étais pas à la bonne place chez lui. La prochaine étape était La Neuveville. J’y ai travaillé pendant un an en tant que commis chez le marchand de lait et j’ai de nouveau été exploité. Au lieu d’avoir congé l’après-midi comme mes collègues, je devais aider dans l’exploitation maraîchère du fils. Mais pour la première fois, j’avais congé le soir.

A 19 ans, on m’a promis que je pourrais commencer l’école d’agriculture à Courtemelon en avril. Mais au début de l’école d’hiver, on m’a annoncé que comme je devais partir à l’école de recrues en janvier, je ne pourrais pas continuer l’école et on m’a offert la responsabilité de la porcherie pour les mois restants. Une fois de plus, je me suis fait avoir. Mais au moins, j’ai appris le français. Pour me préparer à l’école de recrues, j’avais suivi en secret un cours de morse et obtenu mon permis. Lors du recrutement, j’ai été incorporé comme opérateur radio dans les transmissions de l’aviation. Après l’ER, le commandant d’école m’a procuré le poste privilégié d’assistant personnel du pilote d’essai à Dübendorf. L’inscription du paternalisme dans le livret de service m’a cependant coûté ce poste peu de temps après. Et même par la suite, la mise sous tutelle et la réification m’ont toujours coûté des restrictions, des soupçons et des postes. Jusqu’à ce que je comprenne et que je fasse abstraction de mes antécédents dans mes lettres de candidature ou mes curriculums vitae. Avant cela, j’ai longtemps été naïve et inexpérimentée.

Mais à partir de 1970, les choses se sont soudainement améliorées. Ce n’est que relativement tard que j’ai su faire la différence entre l’être et le paraître. Mon passé ne jouait plus aucun rôle dans ma vie professionnelle. Grâce à mes hobbies, je pouvais désormais m’épanouir et découvrir un autre monde. En m’occupant intensivement de prises de son, de films et de vidéos, j’ai trouvé ma propre expression, j’ai fait la connaissance de nombreuses nouvelles personnes, parfois célèbres, et je suis devenue compétente grâce aux nombreux portraits que j’ai réalisés.

Entretien du 19.7.2011. Enregistré par Walter Zwahlen

« J’ai moi-même vécu cette horreur »

Le Blick, 12.10.2011

Armin Leuenberger

Je suis née le 13 octobre 1945 à l’hôpital Tiefenaus à Berne. Mes parents biologiques n’étaient pas mariés et ne vivaient pas ensemble. J’ai reçu le nom de mon père, Armin Bächli. Ma mère avait un curateur. En 1947, un curateur m’a également été attribué. Dans une procédure curieuse, le tribunal de district de Zurzach a nié la paternité en 1946, à l’instigation de la commune d’origine, parce que mon père était alors en prison. Je reçus alors le nom de famille de ma mère, Leuenberger.

Lire la suite

Foyer pour enfants

J’ai passé les trois premières années de ma vie, jusqu’en 1948, au foyer pour enfants de Wohlen.

Placé

A l’âge de 3 ans, j’ai été placé chez un grand paysan de la ville de Fribourg, qui avait lui-même deux enfants, un garçon et une fille, tous deux un peu plus âgés que moi. Je m’appelais désormais Jakob Zbinden. Mais en troisième année primaire, mon institutrice est intervenue et je me suis soudain appelé à nouveau Armin Leuenberger. A la ferme, il y avait deux charretiers et deux trayeurs, ainsi qu’une servante. L’un des trayeurs était très violent et cruel avec moi. Nous devions tous, y compris les enfants du fermier, nous lever tôt et travailler très sévèrement. Je suis restée à la ferme jusqu’à l’âge de 16 ans.

Terreur par le chemin de l’école, l’école et l’église

Comme j’étais le plus jeune de la ferme, je devais faire seul le chemin de l’école, long de 5 kilomètres. L’instituteur était têtu et partial. En décembre, il annonçait toujours devant la classe que je devais aller chercher des chaussures et des vêtements payés par l’assistance publique du canton de Berne. Pourtant, je me trouvais dans la ferme du paysan le plus riche. Le pasteur aussi me faisait clairement comprendre mon statut.

La mère cache

Peu avant ma confirmation, la servante avait soudainement disparu. Lorsque j’ai voulu en connaître la raison, on m’a répondu que c’était ma mère biologique.

Et maintenant ?

A la fin de ma scolarité obligatoire, le fils du paysan qui dirigeait désormais l’exploitation agricole m’a fait comprendre que je devais chercher un travail. A 17 ans, je suis devenu batteur à façon sur une nouvelle machine et j’ai ainsi gagné mon propre argent.

Apprentissage de bureau, école de commerce, vendeur, mariage

J’ai ensuite commencé un apprentissage de bureau dans l’entreprise fribourgeoise Michel, spécialisée dans les matériaux de construction et l’outillage, mais je l’ai interrompu au bout de deux ans. J’ai ensuite obtenu les permis pour les voitures et les camions. Puis j’ai fait l’école de commerce. Après l’école de recrues, j’ai commencé comme vendeur chez Coop dans la région de Berne, mais j’ai tout de suite été envoyé en formation continue, puis assez rapidement comme adjoint au directeur de la filiale. Mon premier amour était une fille de fromager. Lorsque nous nous sommes mariés, nous avons commencé un commerce de lait indépendant, qui a rapporté moins que ce que l’on nous avait dit. De plus, nous avons eu des différends avec l’interprofession à propos des heures d’ouverture. Le divorce a mis fin à cette tentative.

Chauffeur de camion et deuxième mariage

J’ai à nouveau travaillé quelque temps comme chauffeur de camion. Puis j’ai rencontré ma deuxième femme. Notre première fille est née en 1970 et la deuxième en 1973. Une famille s’accommodait mal des nombreuses absences dans ce métier.

Des détours pour créer ma propre entreprise

Après un bref essai en tant que monteur d’huisseries, j’ai commencé à travailler comme vendeur de revêtements de sol, j’ai suivi des cours de formation continue et j’ai ensuite obtenu le diplôme de conseiller technique VSTF. En 1985, j’ai créé mon propre magasin, que j’ai exploité avec succès jusqu’à il y a quelques années.

Kurt Gäggeler

Lire la suite

Elisabeth Marti

Lire la suite

Au bout d’un moment, elle est revenue, mais elle n’avait rien d’autre sur elle. J’ai compris plus tard qu’elle voulait retarder son départ, qui était difficile.

Je suis arrivé chez les fermiers Röthlisberger à Bomatt, près de Zollbrück (BE). Le village faisait partie de la grande commune de Lauperswil, qui comptait de nombreuses petites fermes avec beaucoup d’enfants placés. Le fils de Röthlisberger était alors déjà en apprentissage de boucher, c’est pourquoi j’y ai grandi comme un enfant unique. J’avais toujours la nostalgie de ma mère et de mes trois frères et je me sentais très seul. Seul notre plus jeune frère a pu rester avec sa mère, qui travaillait comme servante ou femme de ménage chez différents paysans. Moi-même, j’ai dû travailler très tôt dans l’enfance. Comme j’étais encore si jeune, le début de chaque nouveau travail s’avérait difficile, voire terrible. Personne ne me guidait, ne m’aidait ou ne prenait en compte le fait que l’on m’en demandait trop.

Je me souviens de la fermière comme d’une femme très méchante. Elle me donnait souvent des coups de batteur à tapis. Parfois, une telle punition était si brutale que je ne pouvais ni m’asseoir ni aller à l’école pendant deux jours. Pendant cette période, je ne pouvais manger que debout. Personne ne contrôlait les conditions de mon placement. Dans ma classe, il y avait 14 enfants placés parmi une trentaine d’élèves. Un de mes frères, qui n’était pas très loin de moi, était placé chez un autre paysan et vivait une situation bien pire que la mienne. Son instituteur était très partial, c’est pourquoi les plus défavorisés socialement ont le plus souffert de son régime. J’ai adoré mes années d’école et, avec le recul, je ne les considère pas comme désavantageuses pour moi. J’avais du mal avec le calcul mental. Si je ne voyais pas les chiffres devant moi, j’étais perdu, ce que le professeur n’a malheureusement jamais compris.

Ma mère ne pouvait me rendre visite brièvement qu’une à deux fois par an, car elle changeait de travail et avait peu de temps libre. La plupart du temps, elle venait à vélo, parfois de très loin. Elle pensait que j’étais bien là-bas et n’a appris que bien plus tard toutes les souffrances que j’ai endurées. Le père adoptif était correct avec moi, il ne me battait jamais. Il travaillait toutefois dans une usine pendant la journée, si bien que j’étais la plupart du temps à la merci de la fermière. Mais lorsqu’il était à la maison, je recherchais sa proximité en l’aidant dans son travail. Lui aussi a souffert de la méchanceté de sa femme. Même le fils n’était pas à l’abri de sa méchanceté. Il s’est suicidé plus tard. J’essayais alors de me consoler en me disant que la paysanne ne pouvait pas m’aimer parce que je n’étais pas son enfant biologique. La certitude que je pourrais quitter cet endroit après l’école était un soutien dans la détresse. Mais l’isolement, la solitude et la misère qui en découlaient me rattrapaient toujours. J’ai toujours eu une énorme nostalgie de ma mère et de mes frères. Une fois, j’ai même pensé au suicide. Pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, la paysanne m’envoyait chez les voisins pour échanger les tickets de rationnement dont elle n’avait pas besoin. J’aimais beaucoup cette activité de marchandage et de chargement.

En fait, j’avais envie d’apprendre le métier d’infirmière en pédiatrie. Mais après l’école, je suis partie comme nounou chez des paysans au-dessus de Morges (VD) pour une année en Suisse romande. Je n’y ai pas appris le français, car ils étaient suisses allemands. De là, ils m’ont envoyée chez des parents au-dessus de Montreux pour six mois. J’ai ensuite trouvé un emploi dans une crèche, puis en cuisine et comme aide-soignante à l’hôpital de Langnau (BE). Le chef de cuisine était glaronnais et avait l’intention de revenir à Glaris pour y reprendre son propre restaurant. Comme sa femme attendait leur deuxième enfant, il m’a demandé si je pouvais venir avec eux pour aider sa femme dans le ménage et m’occuper des enfants. C’est ainsi que je suis arrivé ici. Je n’aimais pas trop travailler au restaurant et on ne me le demandait pas souvent.

C’est à Glaris que j’ai rencontré mon futur mari. Nous nous sommes mariés en 1955 et notre premier fils, Ernst, est né la même année. Deux ans plus tard, le deuxième, Werner. Avec l’argent de la part obligatoire de l’héritage du grand-père, le père de mon père biologique, nous avons pu reprendre un magasin d’électronique le 1er août 1959. Malheureusement, mon mari a contracté la poliomyélite avec méningite en 1960. Il avait donc souvent des maux de tête et il lui restait une faiblesse musculaire. J’ai donc géré le magasin, y compris le bureau et la comptabilité, en grande partie seule. Nous avons finalement été contraints d’abandonner le magasin d’électronique. Avec le guide de montagne Frigg Hauser, j’ai fondé une école d’alpinisme que nous avons ensuite transformée en magasin de sports de montagne. Je dirige toujours cette entreprise avec ma fille Anna-Elisabeth. Lors de mes voyages au Bhoutan et au Népal, j’ai découvert la pauvreté dans ces pays. Je me suis engagée à améliorer le sort de ces personnes.

Uschi Waser

Lire la suite

Veronika Ursula Ammann-Lehmann

Lire la suite

Herbert Keller

Lire la suite

Les Schöneberger avaient prévu de m’adopter. Mais quelques années plus tard, ils ont eu leur propre enfant. Je l’ai mal vécu.

Ensuite, j’ai été placée dans d’autres centres de soins dans le canton de Glaris. Lorsque j’ai eu 6 ans, on m’a emmené pendant un an à la station d’observation des enfants à Brugg, dans le canton d’Argovie. A 7 ans, j’ai été transféré au foyer pour enfants d’Effingen (AG), où je suis resté neuf ans. J’ai suivi l’école primaire pendant 5 ans au sein même du foyer. Ensuite, je suis allé de là à l’école secondaire de Bözen. Après l’école, j’ai passé un an dans une école professionnelle externe, mais j’avais encore une chambre séparée dans un autre bâtiment du foyer.

Pendant mon séjour au foyer, j’ai subi plusieurs agressions sexuelles de la part d’un enseignant. Cela n’a toutefois jamais fait l’objet d’une enquête. Lors d’une visite de l’actuel foyer 2020 à Effingen, je n’ai guère pu en apprendre davantage. On continuait à ne rien dire. Ce n’est qu’en lisant les dossiers que j’ai appris plus tard que j’avais un autre demi-frère, qui a passé sept ans avec moi à Effingen, sans que nous nous connaissions.

En 1962, j’ai commencé un apprentissage de typographe de quatre ans à Wallisellen. Pendant cette période, j’ai séjourné au foyer des apprentis de Brüttisellen, à Baltenswil, dans le canton de Zurich. En 1966, j’ai terminé mon apprentissage avec un diplôme. Mes dossiers au foyer sont très complets. Ceux d’Effingen du tuteur et des autorités 100 pages, remplies de toutes les plus petites fautes. En 1946, un médecin m’a examiné à Tägerig AG. Dans son diagnostic, il mentionne que je ne pouvais prendre racine nulle part. En 1951/52, j’ai eu plusieurs crises d’asthme. En 1953, j’ai été placé pendant un an dans un foyer à Feldis, dans les Grisons. Ensuite, on m’a emmené au service de pédiatrie de Rüfenach, dans le canton d’Argovie.

Les dossiers de cette période sont très divers, mais peu professionnels. Il est tout de même noté qu’Herbert souffrait de ne pas recevoir de courrier et de visites. Les diverses évaluations ou même les tests d’âge lorsque j’avais entre 6 et 8 ans relèvent largement de l’amateurisme, d’un point de vue actuel. Des choses insignifiantes, qu’une personne normale sait classer, sont surévaluées. Ou les conclusions du médecin de l’établissement cantonal de soins de Königsfelden AG du 5 février 1953, adressées à l’autorité tutélaire de Lenzbourg, sont en partie fondées sur des suppositions erronées, Aujourd’hui, j’aurais le droit de demander une rectification des dossiers. Après mon apprentissage, j’ai travaillé deux ans comme imprimeur dans l’entreprise Conzett et Huber.

Complément d’information sur mon engagement dans la Légion étrangère

En décembre 1968, j’ai traversé la frontière à pied près de Genève pour me rendre à Annemasse avec une petite valise et quelques vêtements. Pendant les mois qui ont suivi, j’ai voyagé dans le sud de la France, puis j’ai de nouveau habité à Marseille où j’ai exercé différents emplois temporaires. C’est là que j’ai fait la connaissance d’anciens membres de la Légion étrangère. Le 25 avril 1969, j’ai signé à Strasbourg même le contrat de légion pour 5 ans. En mai de la même année, je suis arrivé à la caserne de Marseille et dès le 1er juin, j’ai pris le bateau pour Bastia, en Corse, afin de suivre ma formation. De là, en camion vers le sud, à Bonifacio, où j’ai obtenu mon permis de conduire, puis j’ai été formé dans divers stages et autres lieux. Début février 1972, j’y suis devenu caporal. En juin 1973, je suis passé par Paris pour me rendre à Djibouti, en Afrique de l’Est. Fin septembre 1975, je suis revenu dans le sud de la France où j’ai travaillé quelque temps à l’imprimerie du centre de la Légion à Aubagne. En février 1975, après 7 ans de service, j’ai pris congé. La raison de mon engagement dans la Légion étrangère était les longues années passées dans un foyer pour enfants et le sentiment de ne pas avoir de maison, de ne pas pouvoir s’établir nulle part. Par chance, je n’ai jamais été blessé pendant ces sept années.

Boris Scavezzon

Lire la suite

Je ressentais leurs craintes, mais je n’en comprenais pas la raison. L’expression « tching » m’accompagnait tous les jours de ces années-là, avec la remarque supplémentaire que mes parents étaient stupides parce qu’ils ne parlaient pas correctement l’allemand. Avec le temps, j’ai commencé à repousser les enfants qui insultaient ma famille.

J’ai été placée dans une école spécialisée et j’aurais dû y rester après la deuxième classe. Mon enseignante suisse de l’époque, limitée, était d’avis que je n’étais pas capable de passer dans une classe normale. En fait, mon bulletin scolaire spécial indiquait une note à peine satisfaisante en calcul et en écriture, et il n’y avait pas d’autres notes. Un psychiatre scolaire, dont je me souviens même encore aujourd’hui, était certes d’avis que je pouvais tout à fait aller dans une classe normale, mais son évaluation n’a manifestement pas été prise en compte.

Par hasard, mon père a rencontré un collègue de travail qui envoyait ses enfants dans un foyer pour enfants à Näfels, dirigé par des religieuses suisses. En fait, j’ai pu suivre une classe normale dans le canton de Glaris et j’étais « soudain » un bon élève. Toutefois, pour la première fois de ma vie scolaire, j’ai dû faire des efforts et j’ai compris qu’on pouvait vraiment apprendre quelque chose à l’école, quand il ne s’agissait pas d’une école spécialisée ! Des décennies plus tard, ma mère m’a raconté qu’elle avait reçu un jour un appel de l’enseignante de l’école spécialisée, qui lui avait suggéré que je revienne à Zurich. Je devrais toutefois retourner à l’école spéciale, mais ils me regarderaient « bien ». Mes parents ont refusé et ma mère a brûlé mon bulletin scolaire de colère, que j’ai fait réimprimer des décennies plus tard. Il convient de mentionner ici que le foyer pour enfants n’était pas gratuit et que mes parents devaient payer pour moi. En tant que peintre et couturière, ils ne gagnaient pas beaucoup d’argent, mais ils faisaient face. Ils rayonnaient à chaque fois qu’ils voyaient mon bulletin de notes, car j’avais une moyenne entre 4,5 et 5. D’un autre côté, ils se disputaient régulièrement à propos de l’argent.

A Näfels, j’ai même appris quelque chose de nouveau. Nous, les enfants du foyer, étions considérés comme des « enfants du foyer ». Pas tout à fait à part entière, pour le décrire gentiment. Il n’y avait aucune différence entre un enfant du foyer originaire d’Italie ou de Suisse. Cela m’a surpris, car jusqu’à mon déménagement à Näfels, j’ai toujours pensé que les Suisses n’avaient que quelque chose contre les Italiens. Les Suisses semblaient aussi avoir quelque chose contre certains Suisses ? Beaucoup de ces enfants suisses placés en foyer sont devenus mes amis et m’ont souvent encouragé, tout comme je les ai encouragés.